|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Il percorso espositivo racconta, attraverso le opere, la Diocesi alle sue origini, offrendo una visione completa dello spaccato della vita ecclesiale fino ai nostri giorni.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

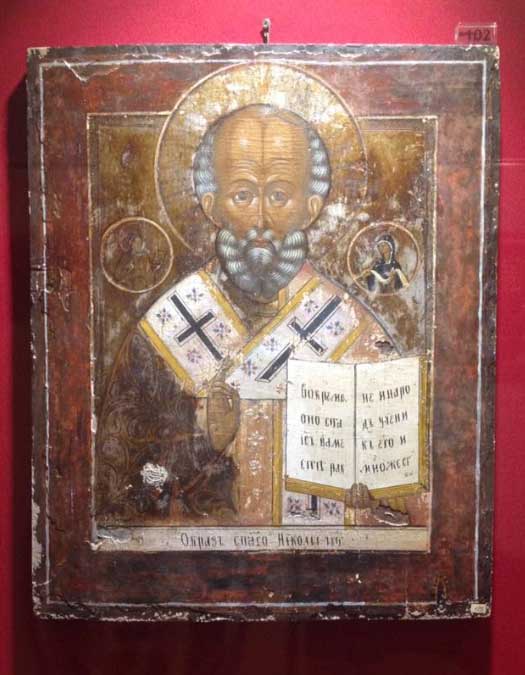

Un nuovo volto al Museo nicolaiano di Bari, in cui è raccolta tutta la lunga storia di fede verso il santo vescovo di Myra.

Ostensori, pezzi rarissimi di una collezione che racconta un Nicola antico e prezioso, amato da sovrani e popolani e che racchiude fino a mille anni di storia.

Ci sono voluti sei mesi di lavoro, che hanno trasformato i locali al piano terra dell'edificio nelle vicinanze della Basilica di San Nicola.

Il nuovo allestimento - primo passo in un progetto più ampio di valorizzazione della struttura - è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia Cittadella Nicolaiana.

Il progetto prevede spazi più accoglienti e interattivi, capaci di coinvolgere sempre più, oltre ad un pubblico adulto, particolarmente i bambini, i giovani, gli studenti che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie potranno meglio conoscere e appassionarsi alla storia locale e all’universalità del culto di San Nicola. I visitatori saranno invitati a porsi in un’ottica che permette loro di entrare all’interno della vita delle tre epoche, ascoltandone le musiche e assaporando persino i cibi.

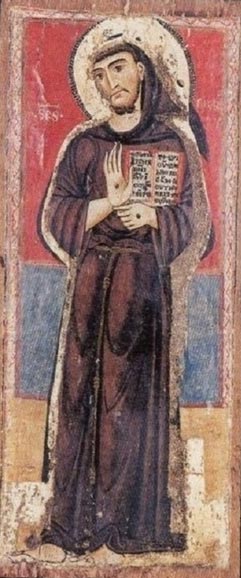

QUADRO SU TAVOLA RAFFIGURANTE IL SANTO DI MYRA |

Scrive padre Gerardo Cioffari, storico della Basilica di San Nicola di Bari: “Il Museo Nicolaiano di Bari, inaugurato il giorno 6 febbraio del 2010, raccoglie quei tesori storico artistici legati alla Basilica di S. Nicola, cuore spirituale della città.

Tale legame si riferisce anche ai reperti dell’antichità romana o dell’alto medioevo a motivo del fatto che la Basilica non nasce con materiali nuovi soltanto, ma fa largamente uso di materiali di reimpiego anche di notevole fattura.

La città, già nota in epoca romana, come si evince dalle descrizioni di Orazio e Tacito, attraversò un periodo in ombra nel primo medioevo, finché una vicenda fortuita (la guerra fra i longobardi di Benevento e di Salerno) non vi fece insediare i musulmani (841-871), giunti come mercenari. Riconquistata da Franchi e Bizantini, furono questi ultimi a imporre il loro dominio dall’876 al 1071.

Nonostante varie peripezie il periodo bizantino fu per Bari un’epoca di prosperità, dovuta al fatto che il rappresentante dell’imperatore (il catepano), a partire dal 968, prese Bari come centro di tutta la provincia (Tema di Longobardia).

Conquistata dai Normanni di Roberto il Guiscardo (1071), perdendo il ruolo di “capitale”, Bari attraversò una crisi di commerci, che solo il trafugamento delle reliquie di S. Nicola nel 1087 permise di superare.

Nicola era infatti in quell’epoca il santo più venerato della cristianità, come dimostra il fatto che quasi tutte le cronache europee dell’epoca registrarono l’evento della traslazione a Bari delle sue reliquie.

La Basilica fu anche il fulcro della ripresa, dopo che i Normanni di Guglielmo il Malo rasero al suolo la città nel 1156 (per essersi schierata nuovamente con i Greci), anche se non raggiunse più il benessere dell’epoca d’oro.

Dopo l’opaco periodo svevo (a motivo del fatto che l’arcivescovo di Bari, molto ostile al clero di S. Nicola, era intimo dell’imperatore Federico II), con la venuta degli Angioini la Basilica raggiunse il massimo dello splendore.

Convinto di aver evitato la decapitazione da parte degli Aragonesi grazie a S. Nicola, il re Carlo II d’Angiò fu estremamente munifico verso la sua Basilica.

Le donò feudi (Rutigliano, Sannicandro, Grumo) e ricche rendite (l’arcipretura di Altamura e il monastero di Ognissanti di Cuti, senza dimenticare suppellettile e codici liturgici per lo splendore della liturgia, che volle però secondo il rito della Sainte Chapelle di Parigi.

Anche gli Aragonesifurono munifici, come gli Sforza di Milano, ma l’inserimento della città nel viceregno di Napoli portò Bari a vivereall’ombra della capitale.

Il pellegrinaggio da tutta l’Europa, e soprattutto dalla Russia, non venne però mai meno, come non vennero meno le donazioni. Fino a che la città è tornata ad essere il capoluogo della Puglia. Il Museo Nicolaiano è il riflesso storico, artistico e religioso di questa vicenda”.

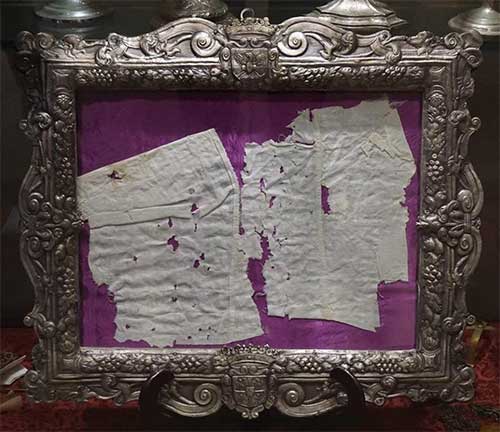

PANNO BIANCO DELLA MANNA DI SAN NICOLA |

*******

INAUGURATO AD ANDRIA IL MUSEO D'ARTE SACRA "SAN RICCARDO"

Dal 23 aprile scorso, giorno in cui, ogni anno, si celebra il ritrovamento delle ossa di San Riccardo, patrono della città, Andria si è arricchita di una perla preziosa: la riapertura del nuovo Museo diocesano d’arte sacra, intitolato all’omonimo santo, ubicato nell'antico Palazzo Margiotta, in via De Anellis, 46, esteso su una superficie di 1400 metri quadri.

Un contenitore importante sia da un punto di vista religioso, storico, culturale che turistico. Un luogo per identificare, qualificare la memoria della Chiesa locale, narrando le vicende della comunità che lo ha originato, tramandandone il vissuto storico, culturale, sociale e religioso.

Nasce con lo spirito di aprirsi al territorio come fucina di recupero del patrimonio artistico e come luogo di incontro, in cui ciascuno può farsi custode della bellezza e trovare nuova ispirazione. Il Museo Diocesano di Andria, istituito con Decreto vescovile del 20 maggio 1972, è stato fortemente voluto da mons. Giuseppe Lanave, Vescovo della Diocesi dal 29 marzo 1969 al 19 novembre 1988, che, con sensibilità ed intuito, raccolse e conservò per la sua comunità un prezioso patrimonio, avendone riconosciuto il valore artistico ma soprattutto di fede.

Quando nel 1994, in qualità di Vescovo emerito della Diocesi, pubblicò il volume. “Ho raccolto per voi”, nella presentazione, spiegava le ragioni che avevano portato alla nascita del Museo diocesano d’arte sacra: “Come nacque il Museo? Nacque da una mia naturale sensibilità ed apertura alle cose belle, che l’arte e la fede hanno fatto e sparso per tutte le nostre chiese.

Capii che in giro vi dovevano essere molte opere d’arte. Scendendo nelle parrocchie, dopo le visite di dovere, entravo nelle retro sagrestie e lì, negli angoli, trovavo quadri malandati, accantonati, candelieri sgangherati, pezzi di marmo operati”.

Alla volontà di quel presule fece seguito l’opera del successore, mons. Raffaele Calabro. Prende, così corpo l’idea di una sede adeguata per un’ampia fruizione delle opere ed il Vescovo crede così tanto al progetto da impegnare fondi propri della Diocesi per i lavori di manutenzione straordinaria. Il 16 marzo 2006 iniziano i lunghi ed interminabili lavori di ristrutturazione edilizia, che si concludono, dopo una prima fase, il 10 marzo 2009.

Una seconda fase dei lavori e la conseguente fornitura e realizzazione dei servizi per l'ordinamento e allestimento museale ha avuto inizio il 12 dicembre 2016 e si è conclusa il 31 marzo 2019, grazie alla ferma volontà dell’attuale Vescovo, mons. Luigi Mansi.

La nuova sede, ha reso possibile il trasferimento del museo dall'Episcopio in uno spazio che consentirà la fruizione delle opere custodite.

Si tratta del complesso edilizio noto come “Casa Sociale Mons. Di Donna”, una delle opere di Mons. Riccardo Zingaro, costruita, a partire dal 1952, con un cantiere sociale, che diede lavoro a tanti braccianti disoccupati.

L'organismo edilizio è costituito da tre livelli fuori terra, consistenti in terra, primo e secondo piano con terrazzo praticabile e due livelli interrati. L'intero edificio si presenta come una struttura eterogenea sostanzialmente costituita da due distinti corpi di fabbrica attigui di epoche differenti: il più recente, collocato ad angolo fra Via De Anellis e Piazza Toniolo, e l'altro più antico con affaccio dal primo piano sulla piazza Toniolo e via Quarti. Nel contesto urbano, inoltre, l'edificio si inserisce in un percorso museale costituito dalla Cattedrale, dal Vescovado, da Palazzo Carafa, dal Municipio e dalle Chiese come San Francesco, San Nicola, San Domenico (solo per citarne alcune), tutti ubicati all'interno del centro storico.

LA SACRA SPINA DI ANDRIA

Il nuovo museo, che al contempo conserverà e valorizzerà le opere memoria storica della Chiesa locale, si articola in percorsi fluidi per ogni piano, offrendo spazi di riposo in luoghi particolari come gli ampi spazi esterni al primo piano (che ospiteranno anche mostre temporanee), i ballatoi che si affacciano sull'atrio centrale e l'atrio al piano interrato.

Al piano interrato è utilmente collocata una grande area adibita a deposito, conservazione, preparazione e restauro opere, avente una superficie di circa 110 mq.

Al piano terra, in prossimità dell'accesso principale, si trovano la biglietteria, l'ufficio informazioni, il bookshop oltre che una sala convegni, arredata con comode poltroncine a scrittoio, per ospitare incontri didattici e/o esposizioni temporanee.

Il percorso museale inizia al primo piano dove sono ubicate nove sale di diverse dimensioni che in totale sviluppano una superficie espositiva di circa 400 mq, alle quali vanno aggiunti 170 mq di spazio esterno destinato ad esposizioni temporanee ed eventi. Il secondo piano è costituito da una superficie espositiva di 240 mq oltre che da un archivio e da un ufficio didattico.

Tra le opere di artisti noti, si distinguono quelle di: Antonio e Bartolomeo Vivarini, Vito Calò, Nicola Gliri, Nico e Giuseppe Porta, Corrado Giaquinto, Cesare Fracanzano, Fabrizio Santafede. Una curiosità: al piano terra sono collocate anche tre opere riprodotte per i non vedenti.

Si tratta del capo di San Riccardo; il busto di Francesco II Del Balzo e Santa Chiara.

3 OPERE PER NON VEDENTI

******

IL NUOVO MUSEO DIOCESANO DI MANFREDONIA NEL SEGNO DEGLI ORSINI

|

Il Museo Diocesano di Manfredonia, inaugurato di recente, è un nuovo polo culturale, nato nel contesto di un territorio, quello di Siponto-Manfredonia, ricco di una lunga e grande tradizione di fede e di storia; non è un punto di arrivo, ma di partenza, che intende aiutare il visitatore a lasciarsi avvolgere dalla “contemporaneità della storia” (Mario Botta), e dunque vuole essere la prosecuzione di un ininterrotto percorso artistico, culturale e spirituale di una delle Diocesi più antiche d’Italia “le cui radici affondano in età apostolica”, come ebbe a ricordare s. Giovanni Paolo II in occasione della sua visita pastorale alla arcidiocesi nel maggio 1987.

Per la cronaca regionale pugliese questo nuovo Museo diocesano è in ordine cronologico il 15° nato in Puglia. I Musei diocesani italiani sul cadere degli anni Settanta del decorso secolo erano appena 35, sono diventati 104 alla fine degli anni Novanta, e nel 2014, secondo il censimento effettuato dalla CEI, hanno toccato quota 218.

Ma più in generale, è bene qui ricordarlo, il numero totale dei musei ecclesiastici censiti in Italia da AMEI – l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani – ammonta a ben 875. Nel visitare il percorso museale si ha modo di capire subito che esso, così come è stato concepito e realizzato, è rappresentativo dell’intero territorio.

Nel suo allestimento gli architetti progettisti hanno voluto calare la sua specificità culturale nella realtà territoriale affinchè il Museo diocesano di Manfredonia possa essere manifestazione e sintesi di un patrimonio diffuso nella nostra area diocesana.

Per questo, sia il Coordinatore scientifico del Museo, arch. Nunzio Tomaiuoli, che il Direttore dei lavori, arch. Antonello D’Ardes, hanno pensato e voluto presentare il Museo come centro operativo e formativo, rimandando il visitatore all’esterno dello spazio museale, intendendo così attuare quell’importante concetto di “museo diffuso” che supera quello di mero “museo edificio”.

|

Il Museo, realizzato con i finanziamenti europei per la “Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale” e in parte dal 5×1000 della dichiarazione dei redditi, accoglie significativi manufatti recuperati nei vari magazzini della Cattedrale e delle altre chiese di Manfredonia. “Un museo – ha affermato Mons. Castoro – per tutelare e valorizzare il patrimonio dismesso. Per coadiuvare la chiesa nella sua missione evangelizzatrice. Per promuovere l’educazione al bello, poiché il frutto del genio umano è traccia della bellezza divina”.

La galleria conta sette spazi espositivi ad ognuno dei quali è stato dato un nome in base ai reperti contenuti.

La prima sala della sezione “Fragmenta Sypontinae Ecclesiae”, chiamata “all’alba del primo millennio”, ospita frammenti scultorei che provengono dagli scavi della chiesa vescovile paleocristiana di Santa Maria a Siponto.

Proseguendo si giunge nella sala “del leone” riservata all’esposizione di uno dei due leoni marmorei che sorreggevano la ‘seduta’ del trono vescovile della cattedrale di Siponto e alcune travi marmoree del pulpito, firmate dai magistri David e Acceptus.

La seguente sala “dell’aquila” prende il nome dalla presenza dell’affascinante aquila ‘reggi-leggio’ dell’ambone. Si giunge quindi nella sala “tra Siponto e Manfredonia” che raccoglie testimonianze lapidee del Medioevo inoltrato, tra cui due frammenti di una lastra sepolcrale del sec. XV e tre capitelli di fattura angioina.

|

La seconda sezione, “Manfredonia, la diocesi dal XIII al XX sec.” ospita la suggestiva “galleria degli arcivescovi”, con gli stemmi di tutti gli arcivescovi della Chiesa sipontina dal 1218 ad oggi. Lungo le pareti sono inoltre esposti i ritratti degli arcivescovi a partire dal 1680.

La sala “il bello sensibile della liturgia” espone paramenti e argenti sacri e una splendida cornice del ’700, che a suo tempo impreziosiva l’antica icona della Madonna di Siponto.

A concludere la visita si entra nella sala intitolata “il buon vescovo” dove troneggia una tela raffigurante un inedito ritratto di papa Benedetto XIII, al secolo Pietro Francesco Orsini, con una collezione di paramenti sacri, tra cui una pianeta dal pregevolissimo ricamo con dodici fili di oro e argento, con lo stemma del pontefice sul dorsale, come la dalmatica e il piviale, corredati di stola, manipolo, cuscino e una calzatura. Inoltre un gruppo di reliquari in argento di straordinaria fattura, risalenti al 1676-77, attestano la particolare devozione a San Carlo Borromeo e a San Filippo Neri da parte dell’Orsini.

Mitria di Papa Benedetto XIII |

******

INAUGURAZIONE DELL'AMPLIATO MUSEO DIOCESANO DI BARI

|

Dopo cinque anni di lavori di ampliamento e di ristrutturazione e, quindi, di necessaria chiusura alla pubblica fruibilità, è stato inaugurato, nei giorni scorsi, il museo diocesano di Bari, composto da due sale espositive, una sala conferenze e una sala lettura, ubicato al primo piano del seicentesco Palazzo vescovile.

Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Puglia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, d’intesa con la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio, intende porre in luce il tessuto connettivo che annoda le diverse tipologie di manufatti attualmente presenti presso il museo diocesano alle fondamentali fasi della storia della cattedrale barese e seguire le vicende storico-artistiche della cattedrale dalle origini al XIX secolo.

È stata quindi riorganizzata e progettata l’esposizione di tutto il materiale secondo un percorso cronologico dall’alto medioevo fino ai lavori di restauro della cattedrale. Inoltre, l’ampliamento del museo vede due sale dedicate alla fase tridentina e al barocco.

Il percorso espositivo , curato da Fernando Russo, architetto progettista anche del restauro dell’immobile, e dal direttore del museo don Michele Bellino, si articola in cinque sezioni: lapidario, pinacoteca, Tesoro, paramenti sacri e i pregevoli rotoli degli Exultet.

|

La sala che accoglie i reperti scultorei ricostruisce la lunga vicenda architettonica della Cattedrale di Bari. |

*******

|

PRIMA TAPPA - VICENZA

Museo Diocesano di Vicenza.

E’ da qui che parte il nostro viaggio presentando schede storiche, artistiche e culturali alla ricerca dei tesori ecclesiastici sparsi su tutto il nostro territorio nazionale.

La scheda elaborata, integrata ed arricchita, è stata tratta dal sito ufficiale dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani

Scrigni da aprire ai nostri occhi, alle nostre conoscenze; da portare come corredo aggiuntivo al nostro bagaglio culturale. Immensi tesori, testimonianze di fede, di devozione. Espressioni artistiche sotto le diverse forme: pittoriche, sartoriali, marmoree, lignee, ornamentali, architettoniche, orafe ed argentee.

Un saggio di cultura nel tempo, nella cultura dei nostri padri, che la Chiesa ha saputo conservare e tramandare.

Spazi, aree, dimensioni, tetti e luoghi dove è possibile trovare il cuore dell’uomo.

Con la sua fede semplice, genuina ma forte, incrollabile. Una fede fatta di donazioni e mecenatismo, di promozione culturale. Una fede di creatività messa a disposizione degli altri, di tutti.

Questa è la storia della Chiesa, che troppo spesso viene dimenticata, maltrattata, strappata da quello che è stato e deve continuare ad essere lo spirito dell’appartenenza, dell’adesione, della condivisione. Partiamo. Convinti che questo viaggio arricchirà di esperienze il nostro cammino, il nostro percorso alla ricerca di quell’Assoluto che, spesso, ci manca, perché non sappiamo chi è; perché non abbiamo fatto una vera esperienza di Lui e con Lui.

Attraverso la conoscenza misteriosa dell’arte, della storia, dell’artigiana bottega, diventata simbolo di fede e religiosità, appagheremo la nostra sete di capire, conoscere, apprezzare, ammirare e ricordare nel tempo che ogni viaggio nel sacro arreca benefici materiali ma, anche e soprattutto spirituali: gli unici capaci ad elevarci.

“Il Museo Diocesano di Vicenza è ospitato all'interno del Palazzo Vescovile, allestito con eleganti forme di comunicazione contemporanea, in un sistema espositivo concepito non solo come spazio di conservazione ma come luogo di conoscenza.

Il percorso si presenta con una preziosissima ed unica sezione di archeologia cristiana con provenienze dalla chiesa martiriale dei santi Felice e Fortunato e dalla Cattedrale.

Prosegue in un racconto cronologico dell'evoluzione dell'arte liturgica e religiosa con opere provenienti dalle più antiche chiese del territorio vicentino.

Si sviluppa poi con una collezione di dipinti e manufatti artistici a testimonianza dell'arte sacra vicentina tra il 1400 e il 1800 e una raffinata raccolta di oreficerie sacre, collocate nello scrigno della Loggetta Zeno (1494).

Di grande interesse e curiosità appaiono le collezioni di mons. Pietro Giacomo Nonis tra cui spiccano le ricchissime raccolte etnografiche, provenienti da Asia, Africa, Oceania e Sud America, le coloratissime sfere di minerali e le croci copte”.

******

HA RIAPERTO I BATTENTI IL MUSEO DELLA DIOCESI MATERA IRSINA

|

|

|

|

Se l’esposizione realizzata nel 2011 era consistita nella valorizzazione prevalente di un cospicuo numero di suppellettile sacra in argento, proveniente in massima parte dal tesoro della Cattedrale e dalla Chiesa di Santa Chiara di Matera databile tra l’XI ed il XIX secolo, il nuovo allestimento, affidato alla responsabilità scientifica di Marco Pelosi, vice direttore del Museo, vuole rappresentare una novità sotto diversi aspetti principalmente da un punto di vista concettuale. |

|

Non una “parata” di manufatti sacri o di natura ecclesiastica, dunque, quanto una esposizione storicamente e teologicamente spiegabile e liturgicamente giustificabile ed intellegibile. Per ora il Museo sarà dedicato ad opere provenienti dalle Chiese antiche di Matera ma in quanto diocesano si riserverà, in seguito, il privilegio di mostrare le tante e significative opere diffuse sul nostro territorio diocesano. A margine e a supporto di questo nuovo contenitore nasceranno progetti didattico/ educativi e divulgativi con attività specifiche e percorsi specializzati dedicati ad un utenza diversificata volti a conoscere ed a fruire dell’istituzione museale nella sua completezza. |

|

|

|

Giuseppe Massari |

|

******

7 E 8 MARZO 2015, III EDIZIONE GIORNATE DEI MUSEI ECCLESIASTICI

Tesori, reliquie, paramenti sacri, quadri, opere artistiche, ricchezze nascoste e da scoprire. Visite guidate, convegni, conferenze, mostre specializzate, laboratori didattici. Tutto ciò è racchiuso nella 3a edizione delle Giornate dei Musei Ecclesiastici, il 7/8 in tutta Italia.

|

- Liguria: Museo Diocesano e Battistero Paleocristiano, Albenga - Museo Diocesano, Genova - Museo di N.ra Signora della Consolazione, Genova - Complesso museale di S. Maria di Castello-Genova - Museo Beni Culturali Cappuccini, Genova - Complesso Monumentale Cattedrale e Cappella Sistina, Savona - Museo di La Spezia - Museo di Brugnato - Abbazia di Borgo San Pietro Ferrania (Sv) |

- Piemonte-Val d’Aosta: Museo Diocesano San Sebastiano, Cuneo - Museo Diocesano Alba -Museo della Cattedrale, Museo Diocesano di Torino - Museo del Tesoro del Duomo, Vercelli - Museo San Giacomo di Lu Monferrato (AL) - Diocesi di Casale Monferrato Museo, Cattedrale di Santo Evasio - Museo Diocesano San Giovanni di Asti - Diocesi di Acqui Terme (Al), - Museo Diocesano di Tortona (Al) - Museo Diocesano Fossano (Cn) - Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta. |

- Lombardia: Museo Diocesano, Milano - Galleria Arte Sacra dei Contemporanei, Villa Clerici (MI) - Museo Tesoro Collegiata San Lorenzo di Chiavenna (SO) - Museo Cappuccini di Milano - M.A.C.S., Museo Arte e Cultura Sacra Romano di Lombardia (BG) - Museo dello Stucco e della Scagliola Intelvese di Cerano di Intelvi. |

- Veneto: Museo Diocesano Padova - Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis” - Museo Diocesano Arte Sacra – Pinacoteca Santissima Trinità, Chioggia. |

- Trentino: Museo Diocesano Tridentino |

- Friuli: Museo del Duomo, Cattedrale, Battistero e Oratorio della Purità, Udine - Museo Diocesano Arte Sacra, Pordenone. |

- Emilia Romagna: Museo Arte Sacra, Longiano (Forlì - Cesena) - Museo Beata Vergine di S. Luca Bologna - Museo Benedettino e Diocesano Arte Sacra di Nonantola (MO) - Musei Duomo Modena - Museo Duomo Fidenza - Polo Museale di Bedonia (PR) |

- Toscana: Museo Cattedrale, Chiusi - Museo Cattedrale, Lucca - Diocesi di Massa Carrara– Pontremoli: Museo Diocesano, Massa - Museo Diocesano, Pontremoli - Musei Diocesani, Prato - Museo Opera del Duomo, Palazzo Borgia, Museo Diocesano Pienza - Museo Archeologico e Arte della Maremma, Diocesi di Arezzo. |

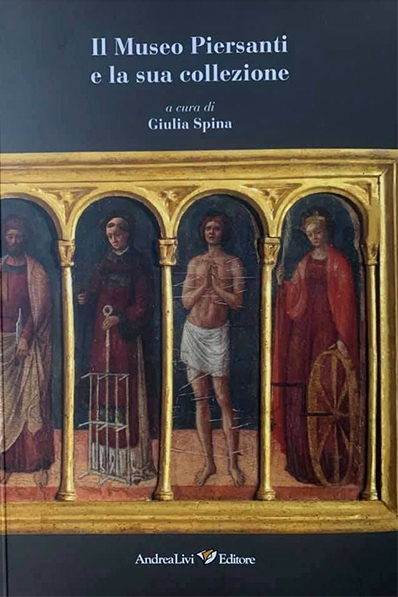

- Marche: Museo Diocesano “Mons. Cesare Recanatini”, Ancona - Museo Diocesano, Jesi (AN) - Museo Piersanti, Matelica (MC) - Museo Diocesano: Lapidario e Raccolta museale, Fano - Museo Diocesano di Pesaro - Museo Pio IX, Palazzo Mastai Senigallia -

Museo Piersanti di Matelica |

- Umbria: Museo Diocesano Albani-Urbino. - Museo Diocesano, Città di Castello - Museo Capitolare Diocesano, Foligno - Museo Diocesano, Spoleto.

Sala Faccinetti, Spoleto |

- Lazio: Museo Diocesano Prenestino Arte Sacra Palestrina (RM) - Museo Diocesano di Gaeta. |

- Molise: Museo storico della campana “Giovanni Paolo II” |

- Campania: Museo Diocesano “San Pietro”, Diocesi di Teggiano-Policastro, Teggiano (SA) |

- Calabria: Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”, R. Calabria - Museo Angelo Versace Arciconfraternita del Carmine, Bagnara Calabra (RC) - Museo Diocesano, Oppido Mamertina (RC) - Museo Diocesano, Tesoro della Cattedrale, Gerace (RC) - Museo Diocesano, Catanzaro - Museo Diocesano Arte Sacra, Lamezia Terme (CZ) - Museo Diocesano Arte Sacra, Cassano allo Ionio (CS) - Museo Diocesano Provinciale, Nicotera (VV) - Museo della Certosa, Serra San Bruno (CZ) - Museo Diocesano, Cosenza - Museo Diocesano Arte Sacra, Rossano Calabro (CS) - Museo Diocesano, San Marco Argentano (CS) - Museo Diocesano Santa Severina (Kr).

Museo Diocesano "Mons. Aurelio Sorrentino di Reggio Calabria |

- Puglia: Museo Diocesano “Aurelio Marena”, Bitonto (BA) - Polo Museale Ascoli Satriano: Museo Diocesano e Civico Archeologico (FG) - Museo Diocesano, Molfetta (BA) - Museo Confraternita di San Giuseppe, Chiesa S. Leonardo, Monopoli (BA) - Museo Diocesano Taranto. |

Museo diocesano di Molfetta |

- Sicilia: Museo Diocesano, Catania - Museo Diocesano Monreale (PA) - Centro di Accoglienza Padre Nostro, Palermo - Museo San Nicolò, Militello Val Catania (CT) - Museo Diocesano “G. Speciale”, Seminario Vescovile Caltanissetta - Museo Cattedrale S. Giovanni Battista, Ragusa - Museo Diocesano, Noto - Museo Diocesano, Mazara del Vallo. Museo diocesano Seminario Vescovile di Caltanisetta |

- Sardegna: Museo Diocesano Arte Sacra, Alghero. |

Dello stesso Autore:

- VIAGGIO NELLA STORIA TRA LE PIETRE VIVE DELLA MEMORIA - RICERCA STORICO - ICONOGRAFICA A CURA DI GIUSEPPE MASSARI SULL’ORSINI CARDINALE, ARCIVESCOVO, PAPA

(I Parte - 1) - Introduzione - Presentazione - Le Origini, la dinastia, la discendenza - Il presagio - A capo della chiesa Sipontina - Vescovo a Cesena - Lo sposo di Benevento - Contestualmente Vescovo di Frascati (1791 - 1716) e Porto - Santa Rufina (1715 - 1724) - Nei paesi della vasta Diocesi Beneventana, tra il Sannio, l'Irpinia, la Provincia di Campobasso e parte della Daunia Settentrionale - L'innamorato di San Filippo Neri - Sede vacante 1724 -

(I Parte - 2) Dalla Porpora al Papato - I Conclavisti del 1724 per la elezione del Cardinal Orsini - La continuità domenicana di chiamarsi Benedetto - Vescovo di Roma - Medaglie e monete - Presentazione della chinea - I 29 Cardinali creati durante il suo Pontificato - I Santi Canonizzati - I Beati proclamati - Nuove feste liturgiche, nuove celebrazioni, nuovi culti riconosciuti ed introdotti durante il Pontificato - Tra le Basiliche maggiori e minori di Roma - Ricognizione del corpo di Sant'Agostino - Il Museo Piersanti di Matelica (Mc)

(II Parte - 1) L'omaggio scultoreo di Pietro Bracci - Celebrazione del 17° Giubileo, la Porta Santa nel 1725 - Medaglie pontificie del Giubileo - L'Ospedale S. Gallicano - Agnus Dei - Altre curiosità sul Giubileo - Il Concilio - Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane - Scalinata di Trinità dei Monti - Nell'anno del Signore 1725 - Visita a Torre in Pietra e a Vignanello - Altre curiosità - Da Papa due volte a Benevento - Le soste di Benedetto XIII ad Albano nel Casino Lercari - Passndo da Caserta... - ... Per Capua... - Due giorni a Maddaloni - ...con breve sosta a Calvi e a Teano... - …Anche a Fondi una permanenza sulle orme di San Tommaso D Aquino... - Soggiorno a Montecassino - ...Facendo sosta a Frosinone - Si fermò anche a Sezze Romano - Alla Abbazia di Fossanova - ...Toccando Carinola... - Anche Terracina fu onorata dal passaggio papale - Instancabile timoniere sulla barca di Pietro - Il carcere di Corneto - Il Papa pellegrino a Viterbo - Impegno per la crescita culturale e spirituale dei Camertesi

- (II Parte - 2) Considerato, amato per essere ricordato - Testimonianze in Italia e nel mondo -

- (III Parte) - Bibliografia libraria ed archivistica - Appendice documentaria - Ringraziamenti

- Il Cardinale e Papa Orsini prima e dopo Benevento - Presentazione dell'Opera, Benevento il 22 ottobre 2012

- Fase Diocesana del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Papa pugliese Benedetto XIII

- Interviste e Recensioni

- Il Parato di Benedetto XIII per San Luigi Gonzaga e San Stanislao Kostka

- La Puglia, terra di Papi e di Santi

- Nell'oro la salvezza della nostra Fede - Un viaggio teologico attraverso alcuni scritti e Padri della chiesa -

- San Sabino, Patrono di Gravina?

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)