|

|

COLLABORAZIONI

In questo Settore vengono riportate notizie

e immagini fornite da altri redattori. Nello specifico,

i testi sono stati realizzati da Fabio Arduino,

che ha trasmesso anche le foto, mentre la grafica e la rielaborazione

delle immagini è stata curata da Cartantica.

Tutti gli articoli degli altri Settori sono state realizzati

da Patrizia di Cartantica che declina ogni responsabilità

su quanto fornito dai collaboratori.

"N.B.: L'Autore prescrive

che qualora vi fosse un'utilizzazione per lavori a stampa

o per lavori/studi diffusi via Internet, da parte di terzi

(sia di parte dei testi sia di qualche immagine) essa potrà

avvenire solo previa richiesta trasmessa a Cartantica e

citando esplicitamente per esteso il lavoro originale (Autore,

Titolo, Periodico) ."

******

PIEMONTESI IN FAMA DI SANTITA’

Questa sezione nasce per risollevare dall’oblio eterno

delle meritevoli e significative figure piemontesi, che la

pietà popolare considera in fama di santità.

Per la gran parte di essi non fu mai avviato un regolare processo

di canonizzazione, almeno come lo si intende oggi. La presente

non vuole sostituirsi al giudizio della Chiesa circa l’effettiva

santità dei personaggi elencati.

*******

SERVA DI DIO MARIA GIUSEPPINA DI GESU' (LUISA CIPOLLINI D'ALTO E CAPRAUNA)

Albenga, Savona, 1880 - Torino, 21 giugno 1917

La collina torinese pullula di incliti modelli di santità

femminile: Amedea Vercellone, Anna Michelotti, Maria degli

Angeli, Maria Clotilde di Savoia, Maria Consolata Betrone,

Maria Teresa e Maria Adelaide d’Asburgo, Maria Vittoria

Dal Pozzo della Cisterna, Odile Serra, Rosalia Sismonda, Teresa

Miniotti ed infine, non perchè di minor importanza,

Suor Maria Giuseppina di Gesù (al secolo Luisa Maria

Benedetta Cepollini d’Alto e Caprauna), grande mistica,

di nobili origini, religiosa della Congregazione dell’Adorazione

Perpetua del Sacro Cuore, fondata in Francia a Lione nel 1820

dalla giovane religiosa Madre Giovanna Francesca (al secolo

Carolina Boudet Choussy de Grandpré) e dal missionario

Padre Leonardo Furnion.

Nata ad Albenga, in provincia di Savona, dal conte Accelino

Ceppolini e Carolina dei marchesi Corsidi, Luisa ricevette

un accurata educazione e ben presto rivelò un’innata

predisposizione alla vita ascetica. La sua pietà e

la sua disciplina la resero esemplare sin dalla fanciullezza,

durante le scuole elementari frequentate in Albenga e poi

dai 10 ai 18 anni di età presso il neonato Istituto

torinese delle Suore dell’Adorazione Perpetua del Sacro

Cuore, a quel tempo appena giunte nella Villa Schenone, oggi

in viale Curreno 21, sulla collina torinese.

Il 21 giugno 1894 Luisa ottenette di potersi iscrivere alla

Pia Unione delle Figlie di Maria e finalmente il giovedì

santo del 1897, nel corso dell’adorazione notturna,

sentì germogliare in lei la divina vocazione ad entrare

fra le suore adoratrici. Manifestò allora il suo vivo

desiderio ai genitori, ma questi preferirono attendere per

sottoporla all’esame di ecclesiastici di loro fiducia,

onde accertarsi della veridicità della vocazione della

loro figliola. Il 9 aprile 1900 finalmente entrò nell’istituto

di Torino, ma iniziarono per lei anni di continui trasferimenti,

fattore che non mutò però mai la sua esemplarità

di vita: l’11 giugno 1900 passò al noviziato

di Lione, ove l’8 dicembre ebbe luogo la sua vestizione

religiosa ed il 31 maggio 1902 emise i voti temporanei, poi

dopo una breve parentesi atorinese nel 1903 nuovamente a Lione,

sugellando il suo persorso formativo nel settembre 1905 con

i voti perpetui. Con la professione religiosa assunse il nome

di Suor Maria Giuseppina di Gesù.

A causa delle leggi eversive della Francia, il noviziato venne

trasferito per due anni a Torino e proprio a Suor Maria Giuseppina

fu affidata la formazione delle aspiranti religiose, prima

con l’ufficio e poi anche con la qualifica di maestra,

incarico al quale attese sempre con grande zelo, dimostrando

mirabilmente il suo attaccamento ed il suo amore verso la

Regola e concretizzando ciò nella fedele osservanza.

Suo scopo era inculcare nelle ragazze la fedeltà alla

vocazione ricevuta, l’osservanza anche nelle più

piccole cose, uno spirito di fervore e di unione con Dio,

nonchè curare con premura veramente materna tanto la

formazione spirituale quanto la salute delle candidate alla

vita religiosa.

Tuttavia, come talvolta accade in ambito ecclesiastico, Suor

Maria Giuseppina si ritrovò suo malgrado in contrasto

con alcune consorelle in aperto disappunto con la sua rigida

disciplina e la sua totale fedeltà allo spirito dell’istituto.

Di comune accordo con la superiora generale, ella non condivideva

infatti le nuove tendenze secolarizzatrici e si oppose all’invio

delle giovani fresche di noviziato nelle case laicizzate.

Ai vertici dell’istituto prevaleva però una differente

mentalità e Suor Maria Giuseppina fu allora destinata

ad altro incarico e trasferita a Brescia. Qui, accanto alle

consorelle che ammiravano le sue virtù, trovò

anche purtroppo chi non mancò di farla assai soffrire

sia fisicamente che moralmente. L’eccessiva severità

nei suoi confronti ed il sopraggiungere di una grave infermità

segnarono il suo triste destino: trasferitasi un’ultima

volta a Torino, spirò il 21 giugno 1917 in età

ancora giovane.

Circondata da fama di santità, le sue spoglie trovarono

degna sepoltura nella splendida chiesa dell’Istituto

Adorazione di Torino, ma in seguito ai bombardament della

Seconda Guerra Mondiale furono traslate nella cappella interna

ai nuovi edifici del complesso religioso. Trent’anni

dopo la Curia Arcivescovile di Torino diede inizio alla fase

diocesana della causa di beatificazione, i cui atti furo trasmessi

a Roma presso la Congregazione per le Cause dei Santi, che

il 5 luglio 1966 emanò il decreto sugli scritti della

Serva di Dio Maria Giuseppina di Gesù. Da allora la

causa attende nuovo slancio in vista del centenario della

morte di questa piccola grande religiosa.

PENSIERI DELLA SERVA DI DIO

- Tutta la storia dell’anima mia si riassume nella

parola “Gesù”.

- La croce produce sempre l’amore quando la si porta

con fede e speranza.

- La vita di una Adoratrice è di aspirare l’adorazione

e di respirare l’apostolato.

- Il solo ufficio che mi spetta è quello di servire

e di passare, di non fermarmi mai a nulla e di amare sempre

più.

- Dio è sempre per noi ciò che lo crediamo.

Se sappiamo credere in Lui, non potrà ingannare la

nostra confidenza.

- Sono una creatura ben piccola, ma il mio cuore si sente

più grande del mondo. Non trova riposo che in una preghiera

cattolica, in un’offerta totale di tutta me stessa perchè

si estenda il regno di Cristo, per gl’interessi della

Sua gloria e per le anime.

- Per ora la mia vita è un’adorazione attiva,

adorazione di obbedienza e abnegazione, adorazione al sudore

della fronte ma in un modo o nell’altro, tanto quaggiù

che lassù, l’adoratore è sempre l’Amore.

- Amare un’anima, come Gesù l’ama, è

volere che Dio trovi in essa la sua gloria, è non cercare

altra contentezza che di vedere Dio contento in lei.

PREGHIERA

O Dio che hai arricchito di tante elettissime

grazie

l’anima di Suor Maria Giuseppina di Gesù,

facendone un modello di umiltà, do fortezza e di carità,

concedi a noi di imitarne le virtù,

specialmente il suo figliale abbandono alla tua Provvidenza,

il suo grande amore al Verbo Incarnato,

la sua profonda adorazione alla tua Maestà.

Glorifica, se ti piace, la tua umile Adoratrice:

concedi a Lei di giovare a tutte le anime che invocano il

suo aiuto

e a noi di sperimentare l’efficacia della sua intercessione

presso il tuo trono.

Amen.

Per maggiori informazioni e relazioni di grazie ricevute rivolgersi

a:

Istituto Adorazione

Viale Curreno Giacomo 21 - 10133 Torino

Tel. 0116602802

suore@adorazione.it

oppure:

Istituto Adorazione

Via Pineta Sacchetti 231 - 00168 Roma

Tel. 063053162

******

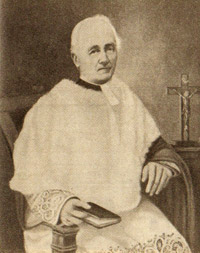

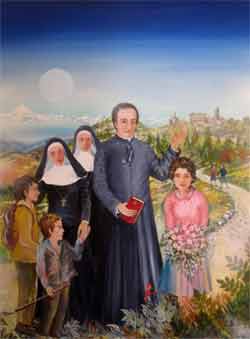

CANONICO FRANCESCO BONO, SACERDOTE

E FONDATORE DELLE SUORE DEL SANTO NATALE

Sommariva Bosco, Cuneo, 1 luglio 1834 – Torino, 4 gennaio

1914

Francesco Bono nacque a Sommariva Bosco (CN) il 1° luglio

1834. Ordinato sacerdote il 18 giugno 1859, perfezionò

la sua formazione pastorale alla scuola di San Giuseppe Cafasso,

di cui egli stesso si definì in una lettera al Beato

Allamano: “uno dei più affezionati discepoli”.

Il 12 aprile 1890 fu nominato Vicario di Santa Maria di Pozzo

Strada, parrocchia alla periferia di Torino, che risentiva

degli squilibri apportati dal processo di industrializzazione

con segente immigrazione, i quali ricadevano soprattutto sui

piccoli. Scriveva Don Bono: “Stringeva il cuore nel

vedere tanti poveri fanciulli girovagare quasi affatto abbandonati

ed esposti a tutti i pericoli...”. Da questo cuore di

padre, e per rispondere alle necessità dei poveri e

dei piccoli soli, scaturì la Congregazione delle Suore

del Santo Natale. Cofondatrice e prima superiora generale

fu Madre Natalina Cavagnero. Il Canonico Francesco Bono morì

il 4 gennaio 1914. I loro resti riposano oggi nella chiesa

della Casa Madre in Torino.

PREGHIERA

O Signore, ti ringraziamo per aver suscitato nella tua Chiesa

il Can. Francesco Bono sacerdote fedele, pastore zelante e

sensibile ai bisogni dei poveri, fondatore di una famiglia

religiosa che, consacrata al mistero del tuo Natale, annuncia

la tua salvezza.

Ascolta la nostra preghiera, degnati di glorificare il tuo

servo qui in terra e, per sua intercessione, concedici la

grazia che, fiduciosi, ti chiediamo.

Per immagini e relazioni di grazie, rivolgersi a:

Suore del Santo Natale

Corso Francia, 164

10145 Torino (Italia)

Tel. 011.74.04.60

******

MADRE NATALINA CAVAGNERO, COFONDATRICE DELLE SUORE DEL SANTO NATALE

Asti, 11 maggio 1858 – Torino, 13 giugno 1951

Madre Natalina Cavagnero collaborò il Canonico Francesco

Bono alla fondazione delle Suore del Santo Natale di Torino.

Fu religiosa umile e generosa. Le sue spoglie riposando nella

Cappella della Casa Madre in Corso Francia 164 a Torino.

******

ROSINA FERRO, TERZIARIA DOEMNICANA, VEGGENTE, STIGMATIZZATA

Villareggio, Torino, 14 maggio 1851 – Torino, 19 febbraio

1912

Rosina Ferro, nata a Villareggio (TO) nel 1851, era la domestica

del parroco di un paesino vicino. All'età di 24 anni

Rosina ebbe il privilegio di ricevere le apparizioni della

Madonna. La giovane vide al margine della strada la “Madre

dei dolori” silenziosa e circondata dagli Angeli. Per

tutto il mese di luglio e agosto, la vide alle ore 15, sempre

allo stesso posto. Tempo dopo, Rosina ricevette le sante Stigmate

e soffrì ogni venerdì la Passione di Gesù

Cristo, Nostro Signore. La sua vita fu assai travagliata e

dovette più volte trasferirsi. Ebbe anche modo di incontrare

Papa Pio IX. Infine si stabilì a Torino. Entrò

tra le Figlie di Maria, tra i terziari francescani e domenicani.

Morì abbandonata da tutti in una stanzetta in centro

a Torino nei pressi del Santuario della Consolata. Dopo il

suo decesso il suo corpo mortale tornò miracolosamente

giovane, come le era stato predetto in una delle numerose

apparizioni. La sua salma riposa oggi nel Cimitero Monumentale

di Torino. Fu raccolto tutto il materiale e le testimonianze

necessarie per avviare la sua causa di canonizzazione ed il

tutto fu inviato a Roma. Alla sua memoria fu scritta la biografia:

“Leggenda medioevale in pieno secolo decimonono e vigesimo

ossia cenni biografici di Rosina Ferro da Villareggio”.

******

ALESSANDRO DA CEVA, EREMITA CAMALDOLESE

Garessio, Cuneo, 13 gennaio 1538 – Pecetto, Torino,

16 ottobre 1612

Ascanio nacque il 13 gennaio 1538 nel castello di Garessio,

terzogenito di Giovanni Pallavicino e Caterina Scarampi, marchesi

di Ceva e consignori di Garessio e di Ormea. Il primogenito

Giorgi,o uomo di consumata bontà e morigeratezza, fu

consigliere del duca Vittorio Amedeo I di Savoia; il secondogenito,

Pompeo, vestì in giovanissima età l’abito

di frate minore conventuale e si distinse per la sua bontò

e l’integerrima dottrina. Il marchese Giovanni, loro

padre, scorgendo in Ascanio un’indole eccellente ed

una propensione particolare allo studio, lo affidò

dunque alle saggie cure dell’abate Galbiate da Pontremoli,

poi vescovo di Ventimiglia. Terminati gli studi teologici,

per la sua esemplare condotta ed i suoi rari talenti a Roma

colpì l’attenzione del cardinale Alessandro Crivelli,

che lo nominò suo segretario.

Mantenne questo incarico per dieci anni, ma il suo amore per

la solitudine lo spinse a rinunciare alle grandezze del mondo

e chiese di poter passare alla vita religiosa tra i seguaci

di San Romualdo. Non gli fu però semplice convincere

il cardinale a rinunciare ad un così prezioso collaboratore,

ma infine poté finalmente stabilirsi nell’abbazia

di Camaldoli in Toscana. Ascanio vestì l’abito

camaldolese ed asunse il nome religioso di Alessandro. Emise

la professione solenne il 1° novembre 1571 e, per la santità

dei costumi, per la prudenza e la dottrina, nel 1592 fu nominato

procuratore generale dell’ordine ed inviato a Roma per

affari riguardanti il romitaggio di Camaldoli. Nella Città

Eterna fu ben accolto da Papa Clemente VIII, che da cardinale

era molto amico del Crivelli, già suo principale.

I camaldolesi si erano diffusi anche in Piemonte grazie a

San Giovanni Vincenzo, fondatore della celebre Sacra di San

Michele. Nel 1596 Fra’ Alessandro fu eletto priore del

monastero camaldolese di Santa Maria di Pozzo Strada in Torino,

con piena facoltà di ampliarlo ed eventualmente erigerne

di nuovi. Entrò dunque in relazione con l’allora

arcivescovo torinese, monsignor Carlo Broglia, il quale lo

presentò al duca Carlo Emmanuele I di Savoia. Il sovrano

non tardò a conoscerne i distinti meriti e specialmente

la sua eminente pietà. Lo scelse quale suo confessore

e gli propose l’edificazione di un nuovo eremo.

Questo progetto dovette però essere rimandato a tempi

migliori, a causa della terribile peste che colpì Torino.

Chiamò allora Padre Alessandro ad assistere gli appestati

della capitale, che non mancò di dar prova di tanta

carità ed abnegazione di se stesso. Da tutti fu infatti

considerato come un angelo consolatore loro concesso dalla

provvidenza divina. Fece ergere un altare in mezzo alla contrada

di Dora Grossa, odierna Via Garibaldi, ove celebrava messa

con grande edificazione dei desolati cittadini. Il terribile

flagello della peste commosse l’animo religioso del

duca sabaudo, che fece voto solenne di ergere il progettato

eremo se il suo popolo fosse stato liberato dalla grave pestilenza.

Questa cessò e Carlo Emanuele ordinò allora

al suo ambasciatore a Roma, il conte di Verrua, di ottenere

dal Santo Padre il breve di erezione del nuovo eremo facente

capo a Padre Alessandro. Si scelse uno dei punti più

alti della collina torinese, nei pressi di Pecetto, ed il

sito fu visitato dallo stesso duca, dall’arcivescovo

Broglia e dall’ingegnere Ascanio Vitozzi. Il 21 luglio

1602 si pose la prima pietra di quella chiesa, alla presenza

del duca e dei principi reali suoi figli. Stabilito finalmente

l’eremo, ne fu sempre confermato ogni triennio priore

proprio Padre Alessandro. Il sovrano ne apprezzò sempre

più i meriti e lo propose per le sedi episcopali di

Saluzzo, Ivrea e Tarantasia, ma l’umile religioso rifiutò

ripetutamente tali offerte ed addirittura avrebbe voluto rimettere

l’incarico di confessore di Sua Altezza.

Padre Alessandro fu anche fondatore di altri due eremi in

terra piemontese: quello di Lanzo e quella di Belmonte presso

Busca nel cuneese. Fu amico dei suoi contemporanei papa Paolo

V e San Francesco di Sales. Non poche volte fu sorpreso in

estasi.

Alessandro, ormai carico d’anni ma anche di meriti,

morì in concetto di santità nell’eremo

di Pecetto il 16 ottobre 1612, ove fu sepolto il suo corpo

innanzi all’altar maggiore, poi ritrovato incorrotto

trent’anni dopo la sua morte. Ai suoi funerali prese

parte anche il duca, che fece scortare il feretro da un gran

numero di cavalieri. Continuarono a verificarsi miracoli che

già non erano mancati quando era ancora in vita. Nella

sua città natale, nella cappella dell’Assunta

il Beato Alessandro figura con gli altri tre santi garessini.

Le sue spoglie mortali sono state recentemente traslate nella

chiesa parrocchiale di Pecetto, vista l’incuria che

ha travolto l’antico eremo.

Il Menologio Camaldolese lo commemora quale “beato”

al 6 ottobre, ma il suo culto non ha ancora ricevuto conferma

ufficiale da parte della Chiesa.

Le strutture eremitiche da lui fondate in Piemonte furono

pozzi di nuova fiorente santità e si segnalano in particolare

presso Torino i venerabili Apollinare Chioma (27 gennaio),

Franceschino Garberi (1° febbraio), Tito de Presbyteris

(9 febbraio), Ignazio Carelli (10 aprile), Onofrio Natta (21

maggio), Massimo Soria (24 maggio), Gioacchino Tubassi (25

maggio), Basilio Nicolis de Robilant (12 luglio), Mauro da

Sabina (20 luglio), Benedetto Pettinai (18 agosto), Carlo

Amedeo Botti (19 agosto), Clemente Per lasco (27 agosto),

Giovanni Grisostomo Chieppi (24 settembre), Massimino Chariers

(12 ottobre), Bonifacio Scozia (18 novembre), Prospero Magliano

(1° dicembre) e Pietro Vacca (27 dicembre), mentre altri

due venerabili morirono invece presso l’eremo di Belmonte

presso Busca nel cuneese: Giovanni Chiotassi (17 settembre)

e Bernardino Milano (23 novembre).

******

LUIGI CAPPA, LAICO

Cavallermaggiore, Cuneo, 28 aprile 1852 – 28 marzo 1929

In Piemonte non mancano i modelli di santità laicale,

tra i quali tre mirabili esempi per i lavoratori cristiani:

il “ferroviere santo” Paolo Pio Perazzo, il “ciabattino

santo” Giovanni Antonio Panighetti ed il “carradore

santo” Luigi Cappa.

Quest’ultimo nacque a Cavallermaggiore, nel cuneese,

in Borgata Foresto il 28 aprile 1852. Originario di una famiglia

di contadini, ricevette il bateesimo nella parrocchia di Santa

Maria della Pieve. Sin dalla più tenera età

la madre gli inculcò una viva avversione al peccato,

tanto che il piccolo Luigi all’età di soli quattro

anni arrivò a supplicarla affinché pregasse

Dio di volerlo al più presto accogliere in Paradiso.

Da adolescente fu un fedele chierichetto ed amava recarsi

da solo in chiesa per la pratica della Via Crucis.

La sua gioventù fu intessuta di preghiera e lavoro.

Apprese il mestiere di fabbro per onorare San Giuseppe Artigiano

e propiziarsi la sua protezione. Il suo tempo libero lo trascorreva

nella preghiera e nella lettura di libri religiosi, che resero

la sua fede salda e profonda. Ebbe molta cura di conservare

la castità, nonostante potesse risultare difficile

a quell’età. Prestò servizio militare

nella caserma dell’Arsenale di Gaeta, sopportando gli

insulti e le derisioni dei compagni per la sua fedele frequenza

alla Chiesa, ma loro medesimi ed i superiori ebbero infine

nei suoi confronti speciali dimostrazioni di stima.

Grazie ai consigli materni, Luigi riuscì a trovare

una compagna di vita che condividesse i suoi stessi ideali.

Da questo matrimonio nacquero ben otto figli, tra i quali

due suore. In un primo tempo aprì una bottega da carradore

a Foresto, poi a Savigliano, sempre nel cuneese. Su insistenza

però dei suoi compaesani, che tanto stimavano la sua

operosità ed la sua onestà, fece ritorno a Cavallermaggiore

in un officina di proprietà della Confraternita di

San Bernardino. I confratelli stessi prestarono dei carri

per il trasloco degli attrezzi del mestiere. Un amico volle

poi offrire all’intera famiglia Cappa il viaggio per

l’America, ove avrebbero sicuramente potuto avere maggiore

fortuna, ma Luigi rifiutò, timoroso che nel nuovo continente

gli venisse a mancare la sua attiva vita ecclesiale e convinto

che la sua migliore fortuna fosse salvarsi l’anima.

Egli era infatti solito ad entrare per primo ogni mattina

in chiesa dopo il suono dell’Ave Maria. Quotidianamente

ascoltava la Santa Messa e nella vecchiaia quotidianamente

si accostava anche all’Eucaristia. Durante il suo lavoro

non era cosa rara vederlo muovere le labbra in preghiera,

cantare lodi ed inni sacri, ed egli desiderava che anche i

suoi operai lo aiutassero nel lodare Dio. Tutti i venerdì,

al suono delle campane nell’ora della morte di Gesù,

sospendeva il lavoro per ritirarsi in preghiera. Anche al

passaggio del Santo Viatico faceva sospendere il lavoro per

adorarlo sulla soglia della propria bottega. Dopo la recita

serale del Rosario, in famiglia, talvolta trascorreva ancora

ore ed ore in ginocchio. Parecchie volte fu sorpreso dalla

moglie nella notte inginocchiato accanto al letto in preghiera.

L’officina di Luigi Cappa divenne un vero e proprio

centro di apostolato in particolare per gli operai ed i giovani.

Con forza e persuasione rimproverava ogni parola meno riverente,

inculcava la preghiera, vigilava la frequenza al catechismo

ed alle funzioni da parte dei suoi garzoni e chiudeva in anticipo

la bottega per farli partecipare alle prediche serali. Egli

fu inoltre un vero predicatore delle stalle, ove si recava

con alcuni suoi bambini per esporre loro varie narrazioni,

spesso tratte dalle vite dei santi che amava leggere nel tempo

libero. Esercitò il suo apostolato anche nella confraternita

suddetta e nelle associazioni cattoliche. Talvolta si trovò

a contatto cn dei moribondi che preparò a compiere

con fede il grande passo. Prestò gratuitamente la sua

opera nei lavori per l’edificazione della nuova chiesa

e nelle diverse iniziative dell’oratorio parrocchiale.

Estese il suo apostolato anche fra gli altri artigiani della

città, instaurando fra loro un vincolo di cristiana

solidarietà e la vevozione a San Giuseppe loro patrono,

con una Messa celebrata al suo altare appositamente per loro.

Essendo terziario francescano, proprio come il Venerabile

Paolo Pio Perazzo, pose a norma della sua vita gli statuti

ed i regolamenti del Terz’Ordine. Nelle lettere che

scrisse ebbe sempre parole edificanti e di incitamento al

bene. Alle figlie suore raccomandava di farsi sante, asserendo

di desiderare in prima persona la santità, pur ribadendo

sovente di essere un misero peccatore bisognos della preghiera

altrui. Nelle lettere del doloroso dopoguerra pianse amaramente

le aberrazioni del socialismo e per gli insulti alla religione

chiese ripetutamente atti di riparazione. Il suo cuore era

infatti martoriato per le numerose bestemmie che udiva contro

Gesù, il suo “Grande Genero” come amava

definirlo, e scrisse numerose preghiere che avrebbe desiderato

poter distribuire in migliaia di copie.

Durante i sei mesi dell’ultima malattia si abbandonò

ad una santa rassegnazione fatta di preghiera quasi continua,

offrendo a Dio le sue grandi sofferenze per la conversione

dei peccatori ed in suffragio delle anime del Purgatorio.

Era confortato dall’aver esercitato lo stesso mestiere

di Gesù. Spirò infine nel pomeriggio del 28

marzo 1929, Giovedì Santo, e fu sepolto due giorni

dopo. L’artigiano incaricato di scolpire l’iscrizione

posta sulla sua tomba, non avendo conosciuto il defunto chiese

notizie sul suo conto ai conoscenti e raccolse la voce del

popolo con queste parole: “Cappa Luigi – Modello

di cristiana virtù”. La sua prima biografia fu

intitolata “Un modello degli Operai”. Dunque un

grande esempio di santità laicale più che mai

valido nel mondo contemporaneo, alla luce degli insegnamenti

del Concilio Vaticano II e del recente Convegno Ecclesiale

di Verona.

******

GIOVANNI ANTONIO PANIGHETTI, LAICO

Varzo, Novara, 11 giugno 1739 – Moncalieri, Torino,

18 febbraio 1785

Giovanni Antonio Panighetti, insieme con altri due laici

piemontesi, Paolo Pio Perazzo e Luigi Cappa, costituisce un

singolare quanto valido modello per i lavoratori cristiani.

Nacque l’11 giugno 1739 a Varzo, nel novarese, in frazione

Durogna, detta anche localmente Luvrogna. La sua casa natale

esiste ancora oggi ed è una stanza in un cortile interno

di Durogna, senza però indicazione alcuna. La sua era

una famiglia di pii ed onesti contadini e, malgrado le cure

sagge dell’ottima madre, la giovinezza di Giovanni Antonio

si contraddistinse per la svogliatezza e la futilità.

Si lasciò sedurre da un compagno a fuggire di casa

e poi iniziò a trascorrere nell’ozio le sue giornate.

Finalmente però un giorno decise di imitare l’esempio

di vita austera condotta dalla madre ed imparò a fare

il ciabattino, mestiere di famiglia.

Trasferitosi poi a Torino, sposò Margherita Cuniberti,

originaria di Govone, fantesca del conte Salasco. La nuova

coppia si stabilì in Valsalice, sulla collina torinese

ed iniziò a girare per i colli e le valli in cerca

di lavoro, siccome a quel tempo le riparazioni si effettuavano

presso le case e le scarpe consistevano solitamente in poveri

zoccoli di legno. Divenne così famoso anche agli occhi

dei nobili delle ville di Moncalieri e tro0vando in questo

antico borgo parecchie occasioni di lavoro, nel 1765 vi si

stabilì con la famiglia nei pressi della chiesa parrocchiale

di Sant’Egidio. Giuseppe Lombardo, fraterno amico del

Panighetti, gli cedette una casupola nella contrada del grano,

presso Porta Navina. La moglie si rivelò però

ben presto la sua nuova croce: era avvenente e vanitosa, goodereccia

e superficiale, appassionata del ballo.

Diciamo che comunque entrambi i coniugi non spiccavano per

le loro virtù: anche Giovanni Antonio talvolta era

ancora in preda ai vizi giovanili, frequntando osterie e sciupando

i suoi guadagni nel gioco. Dopo la lettura del “Penitente

intruso”, scritto dal Padre Segneri, egli si sentì

trasformato nel suo intimo, fece una confessione generale

e si propose di condure nel futuro una vita sempre più

perfetta. In realtà, già prima della conversione

e del matrimonio il suo desiderio di fuggire dal mondo e consacrarsi

interamente a Dio lo aveva spinto a battere alla porta di

vari conventi, ma non era stato accolto.

Erano ormai nati tre figli e Giovanni Antonio, in comune accordo

con la moglie, si diede alla castità ed in breve tempo

raggiunse un grado eroico anche nelle altre virtù.

Per tenere a freno la moglie, le aprì una bottega di

rivendita, mentre a Moncalieri trovò in Don Filiberto

Marucchi, parroco di Sant’Egidio, la sua guida alla

santità. L’umile ciabattino stava piegato sul

piccolo deschetto per mantenere i figli e la moglie spendacciona,

ma anche per confezionare zoccoli per i poveri. Sopra la sua

testa teneva un cartello: “Chi opera qualcosa che non

sia fatto per puro e netto amor di Dio è un ingrato

e non merita di vivere”. Era solito salutare tutti dicendo

“Sia lodato Gesù Cristo”.

Questi suoi atteggiamenti, ritenuti da qualcuno eccessivi,

scatenarono nei suoi confronti sarcasmo e violenza, ma la

sua costanza fu premiata dalla santa morte della moglie nel

1780, mentre la sua fama di santità dilagava ormai

anche fuori Moncalieri. La Venerabile Maria Clotilde, regina

di Sardegna, che nutriva nei suoi confronti una profonda venerazione,

lo mandava achiamare per ottenere da lui saggi consigli, mentre

la principessa Maria Carolina di Savoia si prese cura di Maddalena,

figlia del Panighetti. Il santo ciabattino passava di villa

in villa, richesto dal Cardinal Vittorio Amedeo delle Lanze,

dal marchese di Cravanzana, dalla contessa Salmatoris e molti

altri.

Operai laboriosissimo, distribuiva i suoi guadagni tra la

famigli ed i poveri, santificava la festa assistendo a tutte

le funzioni parrocchiali e praticando altre forme devozionali.

La sua bottege era ornata di immagini sacre e vi risuonavano

continue preghiere, ma tra le sue devozioni la più

amata era la compassione a Gesù Crocifisso, che gli

faceva versare copiose lacrime nelle frequenti Vie Crucis

e nel venerare la Sindone durante l’ostensione del 1775.

In questa occasione, la folla vide riverberarsi nei geniti

e nelle preghiere di quest’umile operaio la Passione

del Signore. Ma se il popolo già lo considerava santo,

egli non si riconosceva che peccatore ed infliggeva al suo

corpo aspre penitenze.

Il 1° ottobre 1783, rincasando dai suoi giri, Giovanni

Antonio fu colto da un violento temporale: fu dunque costretto

a letto e, dopo oltre un anno di sofferenze, spirò

in pace il 18 febbraio 1785. Il cordoglio fu generale, nelle

esequie si manifestò la gratitudine di tutti coloro

che avevano beneficiato della sua bontà ed il defunto

fu ricoperto dalla coltre funebre che già era servita

per il sovrano Carlo Emanuele III di Savoia.

Il “ciabattino santo di Moncalieri”, come ormai

era comunemente conosciuto, fu sepolto in Sant’Egidio

nella tomba della famiglia Salmatoris, ove ancora oggi è

oggetto di venerazione. Varzo, suo paese natale, con un pò

di sano campalinismo ne rivendica le origini e per tramandarne

la memoria gli ha dedicato la piazza antistante la chiesa

parrocchiale. Il suo ultimo discendente, ormai ottuagenario,

viveva ancora in valle Anzasca nel 1999, con una somiglianza

straordinaria ai ritratti conosciuti. Il Vaudagnotti testimoniò

in una sua opera: “Anche a Varzo, almeno nella frazione

Durogna, le famiglie ne serbano in capo al letto l’incisione

e lo chiamano tutt’ora “il beato Panighetti”.

In realtà il titolo di “beato” non è

ancora stato ufficialmente confermato dalla Chiesa, nonostante

gli venga tributato da tempo immemorabile, ma ben lo meriterebbe

soprattutto oggi che la società tende a dissociare

i valori cristiani dal mondo del lavoro, dimenticando invece

l’universalità della chiamata di Cristo alla

santità.

******

DOMENICA ACTIS ALESINA, LAICA

Vallo di Caluso, Torino, 1 novembre 1856 – 29 ottobre

1917

Il Concilio Vaticano II ed il recente Convegno Ecclesiale

di Verona hanno rivalutato il ruolo dei fedeli laici nella

vita della Chiesa ed in tale direzione si colloca l’apertura

di numerose cause di canonizzazione relative a significative

figure del mondo laicale come la Serva di Dio oggetto della

presente.

Domenica Actis Alesina, chiamata in piemontese Minchin, nacque

a Vallo di Caluso, nel Canavese, il 1° novembre 1856 da

una famiglia di poveri contadini. Sin dalla più tenera

età si rivelo una bambina piissima e crebbe sana ed

operosa sino all’età di diciott’anni. Fu

poi colta da un male isterioso, terribile e ribelle ad ogni

cura tentata, iniziando così un lungo e dolorosissimo

calvario che si protrasse per ben quarantatrè anni,

sino alla morte avvenuta nel suo paese natale il 29 ottobre

1917.

In mezzo alle indicibili sofferenze fisiche e morali che la

straziarono senza tregua, essa non si lasciò mai sfuggire

un lamento o attegiamenti di impazienza, trovando addirittura

la forza di mostrarsi sempre a tutti sorridente e confortare

le pene altrui. San Giovanni Bosco, che la visitò agli

inizi della sua malattia, commentò: “Questa inferma

sta diventando una gran santa”.

La sua vita fu dunque una continua “preghiera”

che la unì a Dio ed un’incessante “sofferenza”

con cui poté immolarsi per la conversione dei peccatori,

conformemente al desiderio espresso dalla Madonna nelle celebri

apparizzioni nella grotta di Lourdes.

Schiere innumerevoli di persone di ogni condizione sociale

giunsero pellegrine anche da lontano per incontrare la santina

di Vallo nella sua casa, gremendo il cortile in lunghe ore

di attesa per attendere il proprio turno. Questi fedeli speravano,

non invano, di rivevere da Minchin parole di consiglio e di

conforto, nonché preghiera fautrice di miracoli.

Era solita non accettare offerte, se non dopo parecchie insistenze

e comunque solo per servirsene in soccorso delle molte miserie

che le venivano confidate. Minchin infatti visse e morì

poverissima. I suoi funerali furono un trionfo indescrivibile

e numerose persone giunsero da lontano per parteciparvi. La

sua tomba a Vallo di Caluso è tutt’ora meta di

devoti pellegrinaggi e luogo di ffiduciose preghiere.

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE:

O Signore, umilmente prostrati dinnanzi alla Tua Divina Maestà,

noi Ti eleviamo la nostra ardente invocazione,

perchè voglia concedere alla tua Serva fedele

Actis Alesina Domenica l’aureola dei Beati.

La glorificazione sua renderà ancor più splendente

il volto della tua mistica Sposa la Chiesa

e sarà per molti monito e incitamento a praticare la

virtù.

Signore, esaudisci la nostra preghiera.

- Per maggiori informazioni:

Parrocchia San Grato Vescovo

Vallo di Caluso (TO)

******

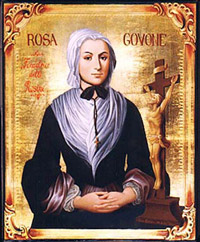

ROSA GOVONE TERZIARIA DOMENICANA

Mondovì, 26 novembre 1716 - Torino, 28 febbraio 1776

Filantropa. Donna piemontese nota per il suo animo molto

generoso, nel 1742 aprì la sua casa ad alcune ragazze

orfane o di famiglie molto povere e ad alcune ragazze di strada

e le istruì al lavoro avviandole alla fede cristiana.

Dopo il suo trasferimento a Torino, con l'aiuto di Carlo Emanuele

III, fondò un istituto molto importante (1755) in quella

città e poi altri nei dintorni. Le ragazze che decidevano

di unirsi alla comunità erano dette le "rosine",

dal nome della fondatrice, non erano tenute a fare voti religiosi

ed erano completamente libere.

******

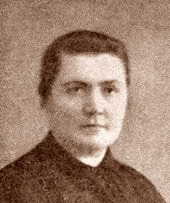

MARIA BRUNERI, RIFORMATRICE DELLE ORSOLINE DI TORINO, STIGMATIZZATA

Torino, 5 settembre 1881 – 14 gennaio 1948

Maria Bruneri nacque a Torino il 5 settembre 1881 in una

famiglia profondamente cristiana. Nella sua giovinezza si

distinse per le croci che dovette portare, ma anche per la

traboccante grazia che la animò, sempre tutta tesa

verso Dio. Giovanissima consacrò il suo cuore al Signore

con il voto di castità. Ciò fu per lei nient’altro

che una sorta di preparazione all’opera cui Dio l’aveva

chiamata: la fondazione in Torino della Compagnia di Santa

Orsola, figlie di Sant’Angela Merici. Maria divenne

così madre di uno stuolo di vergini consacrate e grazie

al suo mirabile impegno la famiglia religiosa si organizzò

e si espanse nell’archidiocesi torinese.

Parlò, insegnò, spronò al bene dando

sempre in prima persona il buon esempio con costanza, convinzione

e trascinando il prosimo nella sua fede. Si spense infine

nel capoluogo piemontese il 14 gennaio 1948, serbando in cuore

la pace dei giusti e con la gioia di aver posto la sua vita

al servizio del prossimo. I sacri resti di Madre Maria Bruneri

vennero tumulati nella cappella di Casa Sant’Angela

in Torino, ove ancora oggi riposano circondati dall’affetto

e dalla venerazione delle sue figlie spirituali, nell’attesa

che un giorno la Serva di Dio possa essere proposta quale

modello dalla Chiesa.

Degni di nota sono i brevi versi riportati dal santino realizzato

per promuovere il suo ricordo: Anima fiammante, intelligente,

affabile, generosa, unile, accettò con spirito di fede

e di amore “come dono di Dio” responsabilità,

dolore, lavoro. Bruciò silenziosamente nell’ombra,

consumandosi in un lungo “Amen” di adorazione

e di olocausto per la Chiesa e per le anime nella scia di

Sant’Angela Merici.

SUOI PENSIERI

- “Nella croce è la mia gioia”.

- “Il Buon Dio mi nasconde nell’umiliazione: è

il tesoro più grande che abbia ricevuto”.

- “Signore, dammi la volontà del sorriso a oltranza!”.

- “Signore, non ho più cuore: me lo hai rubato

Tu!”.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Figlie Di Sant’Angela Merici

Via Casalis Goffredo, 36

10143 Torino (TO)

Tel. 0117495419

******

MARGHERITA TUNINETTI. SOSTITUTA ORSOLINA

Polonghera, Torino, 26 maggio 1881 – 6 settembre 1933

Margherita Tuninetti nacque a Polonghera, nel torinese, il

26 maggio 1881. Figlia dei campi, si rivelò però

tersa quanto l’azzurro dei suoi splendidi cieli. Grazie

alla fondatrice, Madre Maria Bruneri, conobbe la Compagnia

di Santa Orsola, le Figlie di Sant’Angela Merici, e

vi entrò il 28 novembre 1920, sentendosi quanto mai

impegnata nell’apostolato per correre così sulla

via del Cristo. La superiora e le consorelle la lasciavano

agire abbastanza autonomamente, in quanto la loro Regola era

improntata principalmente sullo “spingere” piuttosto

che sul “trattenere”.

La sua vita fu intessuta di assiduo lavoro e di intensa preghiera,

tutto ciò sempre in silenzio ed accompagnato da un

amabile sorriso. La sua attività non doveva essere

encomiata che dal suo Signore. Questi infatti dimostrò

alla sua serva la sua benedizione, chiamandola ad un’intensa

vita di unione, di fusione con il suo Sacratissimo Cuore che

a lei parlò e si rivelò come già aveva

fatto con Santa Margherita Alacoque. La religiosa morì

infine il 6 settembre 1933, ancor prima della fondatrice,

prima santa della sua comunità religiosa.

I sacri resti di Margherita Tuninetti vennero tumulati nella

cappella di Casa Sant’Angela in Torino, ove ancora oggi

riposano circondati dall’affetto e dalla venerazione

delle sue consorelle, nell’attesa che un giorno la Serva

di Dio possa essere proposta quale modello dalla Chiesa.

Degni di nota sono i brevi versi riportati dal santino realizzato

per promuovere il suo ricordo: Il Concilio Ecumenico Vaticano

II, animato da volontà di rinnovamento interiore, servizio

di carità apostolica in mezzo al mondo, approva in

lei interiorità e testimonianza di fede che spira preghiera,

grazia che fiorisce in virtù, zelo amichevole che diventa

dialogo efficace all’insegna di Sant’Angela Merici.

SUOI PENSIERI

- “Come sono belli e cari, o Gesù, i tuoi segreti

con le anime che vengono a chiederti amore!”.

- “Lavoro sempre conversando con Gesù. Così

le ore del giorno e della notte trascorrono veloci e sereni,

pieni di luce, coraggio, amore”.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Figlie Di Sant’Angela Merici

Via Casalis Goffredo, 36

10143 Torino (TO)

Tel. 0117495419

******

VENERABILE GIOVANI BATTISTA RUBINO,

FONDATORE DELLE SUORE OBLATE DI SAN LUIGI GONZAGA

Giovanni Battista Rubino nacque a La Morra, in provincia di Cuneo, il 12 febbraio 1776. Frequentò le scuole prima del paese di cui il padre era sindaco e poi al Real Collegio di Alba. Proprio ad Alba entrò in seminario ma i suoi studi furono più volte interrotti. Visse infatti anch’egli i tempi dolorosi del dominio napoleonico in Italia, che provocò la persecuzione contro la Chiesa e l’arresto di Papa Pio VII, con un conseguente momentaneo sbandamento del clero e dei fedeli. In tale contesto, a causa dei rivoluzionari francesi il seminario fu chiuso per ben cinque volte, ma pur in mezzo alle molteplici prove il Rubino poté essere ordinato sacerdote il 9 Marzo 1799.

Dotato di fede solida e profonda, il novello presbitero costituì un saldo punto di riferimento per molti in questo periodo di degrado morale e spirituale. Si dedicò particolarmente alla formazione dei giovani. Intuendo la necessità di un’azione diretta, scese in campo affiancandosi al Venerabile Pio Brunone Lanteri, con il quale si adoperò per la liberazione del pontefice Pio VII, prigionieri dei francesi, ed a lui portarono aiuti in Liguria. I due santi sacerdoti piemontesi si attivarono inoltre per la rianimazione del clero, arginando e combattendo le idee eretiche dilaganti a quel tempo.

Nel 1814, tornata la pace, mentre il Congresso di Vienna si stabiliva un nuovo ordine politico per le nazioni europee sconvolte da anni di rivoluzioni, Don Rubino fece ritorno al suo paese natale per proseguire la sua missione. Maestro insegnò nelle scuole, sacerdote condusse le anime sulle strade di Dio. Intenzionato inoltre a fondare un ordine di suore avente l’unico scopo della preghiera continua per la pace, nel 1815 fondò le Suore Oblate di San Luigi Gonzaga con il particolare scopo di educare la gioventù abbandonata, curare gli infermi ed ottenere da Dio con le loro opere e sacrifici la pace per tutti i popoli, tutto ciò in piena obbedienza alla Chiesa ed in comunione con il Papa, i Vescovi ed i Parroci.

Per tutta la sua vita ebbe sempre grande influenza su di lui il rapporto di profonda amicizia spirituale con il suddetto Padre Pio Brunone Lanteri, fondatore degli Oblati di Maria Vergine ed anch’egli originario della cosiddetta “Provincia Granda”.

Giovanni Battista Rubino morì nel paese natio l’11 febbraio 1853, senza poter certamente immaginare che la sua opera si sarebbe diffusa, seppur nella sua piccolezza, fuori della Diocesi di Alba ed addirittura all’estero. Due cose gli furono però ben certe, come recita anche il santino in suo ricordo: “che l’ideale più cattolico è promuovere la gloria di Dio mediante la salvezza delle anime e che nell’essere minimi si attira su di sè il sorriso dell’Onnipotente. Le sue spoglie mortali furono traslate nel 1953 nella casa delle Luigine presso La Morra. Papa Giovanni Paolo II lo dichiarò “venerabile” il 13 giugno 1992.

FOTO DA http://www.inchiostrofresco.it/blog/2015/02/12/bicentenario-suore-oblate-di-san-luigi-gonzaga/

- dello stesso Autore:

******

Per altre notizie su Rosina Ferro vedere

|

|