COLLABORAZIONI

In questo Settore vengono riportate notizie e immagini fornite

da altri redattori. Nello specifico, i testi sono stati realizzati

da VITO RICCI mentre alcune delle foto e

la grafica sono state curate da Cartantica.

Tutti gli articoli degli altri Settori sono state realizzati

da Patrizia di Cartantica che declina ogni responsabilità

su quanto fornito dai collaboratori.

"N.B.: L'Autore prescrive che qualora

vi fosse un'utilizzazione per lavori a stampa o per lavori/studi

diffusi via Internet, da parte di terzi (sia di parte dei

testi sia di qualche immagine) essa potrà avvenire

solo previa richiesta trasmessa a Cartantica e citando esplicitamente

per esteso il lavoro originale (Autore, Titolo, Periodico)

."

******

OGNISSANTI DI CUTI - IL MONASTERO BENEDETTINO

E LE SUE VICENDE STORICHE

Solitaria tra gli ulivi d’argento nella campagna di

Valenzano, a circa due chilometri dal centro abitato in provincia

di Bari e lungo un antico asse viario prima peuceuta e poi

romano, si erge la chiesa romanica di Ognissanti di Cuti,

ultima vestigia di una potente e importante abbazia benedettina

fondata nel XI sec. dal monaco e primo abate della medesima

Eustrazio.

È un luogo pieno di storia e di bellezza artistica

notevole, la chiesa, infatti, può definirsi come un

autentico gioiello dell’architettura romanica nel quale

arte, matematica, tecnica, pietra sono fusi in una splendida

sintesi armonica. La chiesa dalla fine del XIII sec. appartiene

alla Basilica di San Nicola.

Per conoscere e approfondire le vicende storiche di quello

che fu un rinomato e ricco monastero benedettino suggeriamo

la lettura del volume “Ognissanti di Valenzano. Il monastero

benedettino e le sue vicende storiche” edito nel 2002

dal Centro Studi Nicolaiani. Autrice è Rosangela Di

Monte che ha trattato l’argomento nella sua tesi di

laurea e il libro può a ragione considerarsi lo studio

più approfondito e recente sulla storia dell’antico

insediamento benedettino nella contrada valenzanese di Cuti.

In apertura del libro vi è la presentazione del sindaco

di Valenzano dr. Nicola Tangorra, segue una densa prefazione

del prof. Domenico Colonna, assessore alle politiche culturali.

L’autrice, in primo luogo, ha voluto fornire una rassegna

di tutti gli storici che si sono occupati di Ognissanti, cominciando

dal Beatillo (XVII sec.), riportando il pensiero e le opinioni

dei medesimi.

In cinque capitoli è riportata la storia del monastero

dalla sua fondazione, che tuttavia rimane ignota per mancanza

di testimonianze scritte e dovrebbe collocarsi cronologicamente

tra il 1070 e il 1080 secondo la Di Monte, sino al suo lento

ed inesorabile declino. La narrazione avviene grazie ad un

vasto repertorio di documenti medievali, a noi pervenuti in

originale o in copia conservati presso la Basilica di San

Nicola, la Cattedrale di Bari o negli Archivi vaticani, abilmente

studiati ed esaminati dall’autrice tra l’altro

diplomata in Archivistica, Peleografia e Diplomatica presso

l’Archivio di Stato di Bari. E proprio la ricchezza

di documenti disponibili ha consentito di ricostruire dettagliatamente

le vicende del monastero di Cuti: le pergamene dei vescovi

baresi Ursone (1082) ed Elia (1103) che concedevano privilegi

e immunità al monastero, diverse bolle e brevi papali,

un diploma di Federico II (1222) che confermava i privilegi,

solo per citarne alcuni, sino alla bolla con la quale Bonifacio

VIII annetteva l’abbazia fondata da Eustrazio alla Basilica

di San Nicola (1295).

Particolarmente interessanti risultano l’approfondimento

delle diatribe tra la Curia barese e il monastero di Cuti.

Trattandosi di una badia estremamente ricca grazie alle vaste

proprietà fondiari rinomate soprattutto per la produzione

olearia, i vescovi baresi in diversi tempi cercarono di appropriarsene,

a volte anche grazie all’aiuto dei pontefici. Tuttavia

i benedettini, grazie ai loro abati (Melo, Nicola, Maraldo,

Nicola Gattuccio, Tommaso e Guglielmo) seppero resistere a

lungo alle mire espansionistiche dell’episcopio barese.

Ma verso la fine del XIII sec. cominciò la crisi del

cenobio: nel 1289 veniva privato della proprio autonomia e

dato in commenda, mentre, come già scritto, nel 1295

Bonifiacio VIII, su richiesta del priore della Basilica nicolaiana

cardinale Guglielmo Longo, univa l’abbazia alla Basilica

barese. In breve i possedimenti terrieri iniziarono a frantumarsi,

ma le rendite di Ognissanti continuavano a rimanere considerevoli

come risulta da documenti del 1304, 1319 e 1326. Le grandi

vicende del XIV sec. (peste del 1348, guerra del 1348-1350,

scisma del 1378) contribuirono alla crisi di Ognissanti, aggravata

da problemi di carattere giurisdizionale nella seconda metà

del XV sec.. Nei primi anni del Cinquecento il monastero veniva

ufficialmente soppresso.

Non si può non fare un accenno alla fiera di Ognissanti,

probabilmente introdotta dalla Basilica di san Nicola nel

XIV sec., che si teneva presso il monastero sino al 1811 quando

fu trasferita a Valenzano. Anche riguardo a questa vi sono

alcune vicende riportate dalla Di Monte. Oramai abbandonato,

ridotto quasi ad un rudere con le mura cadenti, la chiesa

frequentata da pastori che vi portavano e ricoveravano i propri

animali, nel 1737 i resti del glorioso monastero furono smantellati

e utilizzati dal frati alcantarini per la costruzione del

santuario della Madonna del Pozzo a Capurso.

Il libro della Di Monte presenta anche una serie di appendici

nelle quali sono riportati i documenti inerenti al monastero

di Ognissanti sia in fac-simile che in trascrizione, una galleria

fotografica realizzata dal Nico Tangorra e una rassegna sull’architettura

e l’arte nella chiesa con i giudizi e i commenti degli

storici dell’arte che nel tempo se ne sono occupati.

Il lavoro della Di Monte è un contributo assai prezioso

per storia medievale del Barese, analitico e dettagliato è

l’esame delle pergamene: l’autrice riesce a ricostruire

minuziosamente le vicende della Badia restituendole al pubblico,

così come i Custodi volontari di Ognissanti di Cuti

sono riusciti a riportare ad un aspetto dignitoso quel meraviglioso

gioiello che è la chiesa per renderla fruibile ai visitatori

nel fine settimana e nei giorni festivi. Per informazioni

sulle visite si possono contattare i numeri 3204234990 e 3473675830.

******

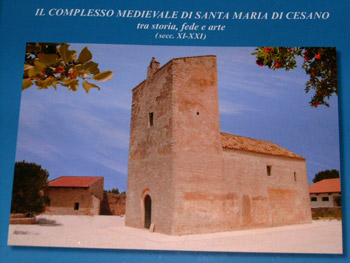

IL COMPLESSO MEDIEVALE DI SANTA MARIA DI

CESANO TRA STORIA, FEDE ED ARTE

(Foto fornite da VITO RICCI)

Il nord barese è caratterizzato dalla massiccia presenza

di chiese rurali. Sperdute nei campi, tra l’argento

degli ulivi e la quiete agreste, si possono ammirare tante

piccole chiese, spesso di età medievale. Alcune sono

oramai andate distrutte, altre versano in stato di fatiscenti

ruderi, altre sono ancora consacrate e spesso aperte al pubblico

una volta l’anno per la celebrazione della messa in

occasione di una festività. Tra tali chiese in questa

sede vogliamo occuparci del santuario di Cesano, ad 1 km da

Terlizzi, intitolato a Santa Maria della Visitazione vulgo

“Madonna del Popolo”. La chiesa preromanica in

questione è stata oggetto di una serie di recente restauri

sia conservativi, per preservarla da intemperie e da crolli,

ma anche dalla stupidità umana, autrice in passato

di furti sacrileghi e danneggiamenti a parti della struttura,

e sia per agevolarne la fruizione da parte del pubblico. I

lavori di restauro sono stati finanziati sia dal settore pubblico,

ma anche dai privati, costituitisi in un attivo Comitato pro

Cesano.

Lo scorso 8 luglio, nell’ex chiostro delle clarisse

a Terlizzi è stato presentato il libro di mons. Gaetano

Valente, rettore del santuario mariano di Cesano ed esperto

studioso di storia terlizzese, intitolato “Il complesso

medievale di Santa Maria di Cesano tra storia, fede e arte

(secc. XI.-XXI)”. Mons. Felice di Molfetta, terlizzese,

vescovo di Cerignola e Ascoli Satriano ha illustrato eccellentemente

l’ultima fatica editoriale di mons. Valente alla presenza

di un numeroso pubblico.

Il

libro, ampliamente corredato da un apparato iconografico,

è stato scritto con un taglio divulgativo rivolto ad

un amplia fetta di persone. Già una ventina di anni

or sono mons. Valente aveva dedicato un libro alle vicende

di Cesano con maggiore attenzione alla ricerca storica. Il

libro, ampliamente corredato da un apparato iconografico,

è stato scritto con un taglio divulgativo rivolto ad

un amplia fetta di persone. Già una ventina di anni

or sono mons. Valente aveva dedicato un libro alle vicende

di Cesano con maggiore attenzione alla ricerca storica.

Il saggio si legge in modo agevole, la lettura risulta piacevole

grazie alla scrittura accattivavate e all’afflato narrativo

dell’autore. Vengono ripercorse le tappe della storia

della chiesetta, dalla sua fondazione ai nostri giorni, come

ha ricordato mons. di Molfetta.

Con grande onesta intellettuale e aderenza ai canoni della

moderna storiografia mons. Valente tratta della fondazione

della chiesa di Cesano fatta edificare da Umfredo ex genere

normannorum, identificabile quasi sicuramente con il figlio

terzogenito di Tancredi di Normandia, signore di Trani e conte

di Puglia e di Calabria dal 1051 al 1057. Ci sono giunte due

pergamene del 1055 che ricordano la costruzione della chiesetta

all’interno del casale sorto intorno al VIII- IX secolo

lungo la via Appio Traiana al posto di un preesistente edificio

sacro oramai fatiscente e la consacrazione da parte del vescovo

di Giovinazzo Pietro. La chiesa pre-romanica, come si evince

dalle pergamene, doveva essere espressione tangibile di munificenza

e magnificenza da parte del pio benefattore Umfredo. “Nella

sua originaria bellezza la ecclesia Sancte Marie de Cisano

doveva rivelarsi un autentico gioiello di arte preromanica”

scrive mons. Valente.

Nel 1092 il duca normanno Ruggero Borsa, nipote di Umfredo,

donò, come spesso succedeva all’epoca, la chiesa

di Cesano al monastero benedettino di San Lorenzo d’Aversa.

Cesano divenne quindi un priorato monastico benedettino del

quale restano alcune strutture edilizie superstiti. I monaci

benedetti, oltre che a realizzare nuovi strutture e fabbricati,

provvidero ad affrescare l’interno della chiesa. A noi

è giunto pressoché integralmente, salvo alcuni

piccoli danneggiamenti, l’affresco del catino absidale

risalente alla prima metà del XIII sec. Il modello

rappresentato è quello della Deèsis, ossia l’intercessione

a Cristo Pantocrator (Signore dell’Universo) rivolta

dalla Theotokos (Madre di Dio) e da San Giovanni Battista,

molto diffuso nell’arte bizantina. Nei secoli successivi

(XV-XVI), per esigenze di difesa, fu eretta una torre quadrangolare

nella parte antistante la chiesa, ove è possibile vedere

un affresco di una “Madonna con Bambino” di epoca

rinascimentale. Agli inizi del Cinquecento, divenuta la Puglia

teatro di guerre, i benedettini lasciarono Cesano che entrò

a far parte dei benefici ecclesiastici di collazione pontificia.

Iniziò per la chiesetta un periodo di abbandono e decadenza

sempre più forte. E in tale stato la trovò nel

1725 il visitatore apostolico fra Antonio Pacecco, vescovo

di Bisceglie. Costui diede una serie di ordini perentori da

eseguire nella chiesetta, taluni davvero astrusi, che recarono

danni irreversibili all’euritmia architettonica e all’assetto

originario degli interni. Tra tutti ricordiamo l’occlusione

del vano absidale imprigionando l’affresco e l’erezione

di un altare barocco, entrambe rimossi nei restauri degli

ultimi anni. Dal 1756 la chiesetta di Cesano passò

in amministrazione diocesana, essendo elevata Terlizzi a sede

vescovile.

Sempre meta di pellegrinaggio da parte delle popolazione locale

in occasione della festa mariana della Visitazione (2 luglio),

ha subito nel corso degli anni notevoli restauri (gli ultimi

risalgono all’inizio del 2006), tutti raccontati dettagliatamente

nel saggio (on relative traversie) sotto la spinta di mons.

Valente, quale rettore della chiesa, e di un comitato sorto

a salvaguardia, promozione e rivalutazione del santuario.

A tutela di quest’ultimo è stata anche apportata

una recinzione del complesso medievale inserito giustamente

nel “Circuito turistico regionale Normanno Svevo”.

Di pianta rettangolare, copertura a capriata, poco illuminata,

come tutte le chiese romaniche, a navata unica con abside

semicircolare a dente di sega, presenta una monofora nell’abside

decorata con fregio in pietra intagliata a forma di nastri

(purtroppo danneggiato da ignoti e ora ripristinato) e una

bifora su una parete.

La chiesa è aperta al pubblico nelle domeniche di maggio

e le prime domeniche dei mesi successivi sino al 2 luglio

quando si tiene il pellegrinaggio e la festa popolare.

******

NICOLA, LI' DOVE SORGE IL SOLE

di Vito Ricci

E’ in uscita il 20 marzo il film del regista palesino

Vito Giuss Potenza dedicato a San Nicola, patrono di Bari,

che narra la storia della traslazione delle ossa del Santo

ad opera di 62 marinai baresi. Realizzato nel 2005 con un

gruppo di ardimentosi, nonostante la carenza di budget, è

un lungometraggio in b/n, interamente girato in digitale,

sui fatti che nel 1087 precedettero la costruzione a Bari

della basilica in onore di San Nicola. Il film è stato

girato tra Bari, la provincia barese, Roma e Cesenatico.

Nel cast, oltre ad attori non professionisti, c’è

una nutrita presenza di attori locali (Paolo Sassanelli, Vito

Signorile, Dante Marmone, Maurizio Nicolosi, Enzo Strippoli)

e la partecipazione di attori noti del cinema come Andrea

Giordana (S. Nicola), Moni Ovadia, che interpreta un monaco

benedettino, Massimo Dapporto, nei panni di un faccendiere,

e Gabriella Carlucci in quelli di una nobildonna. La sceneggiatura

è stata scritta dallo stesso regista e dai giovani

autori Luca Vessio e Antonio Garofalo, le musiche sono di

Gianni Ciardo (nell’insolita veste di compositore) e

Antonio Tuzza, la fotografia di Micki D’Aquino, i costumi

di Francesca Mesto e la scenografia di Rocco Turso. La produzione

è stata curata da due storiche associazioni di Bari-Palese:

il Gruppo Artistico Teatrale (G.A.T.) e il Centro Studi Tradizioni

Palesine.

E’ questo il secondo lungometraggio del regista Potenza,

che nel 2002 ha diretto "All'alba saliremo in monte",

ricostruzione dei pellegrinaggi che negli anni Cinquanta i

contadini di Palese facevano a Monte S. Angelo (terzo premio

al Festival di Bagni di Lucca) a cui sono seguiti nel 2003

i cortometraggi: "Gesù, luce del mondo" trasmesso

da Raiuno all'interno della trasmissione "A sua immagine",

"Perdono" e "Nicola" in onda su Raitre.

L’incipit del film è il sogno dell’abate

Elia nel quale San Nicola, vescovo di Myra, gli esprime il

desiderio che le sue reliquie siano portate a Bari. Per questo,

sessantadue marinai, guidati da Giovannoccaro, Summissimo

e Alberto, a bordo di tre caracche si dirigono verso l’Asia

Minore. Ad Antiochia si imbattono in alcuni mercanti veneziani

che annunciano di volersi recare a Myra per prendere le spoglie

di San Nicola. I baresi, giunti per primi, trafugano il corpo

del Santo ma vengono inseguiti dai miresi. Nel corso del viaggio

di ritorno cinque marinai sottraggono alcuni frammenti del

Santo Corpo. Si scatena così una violenta tempesta

e le acque si placano solo dopo che essi hanno restituito

il maltolto. Durante una sosta sull'isola di Milo, i sessantadue

marinai promettono solennemente di far costruire al loro ritorno

a Bari una chiesa per il Santo. L'8 maggio 1087, Digizio,

uno dei marinai, annunzia all'abate Elia il prossimo arrivo

delle spoglie di S. Nicola. Uscendo dal convento del monaco

benedettino, Digizio incontra Anna, la sua futura sposa, il

cui pensiero tanto lo aveva tormentato durante il viaggio.

Il corpo del Santo giunge a Bari il 9 maggio 1087 e viene

affidato all'abate Elia. Intanto domine Ursone, vescovo di

Bari, rimasto all'oscuro dell’impresa, si trova a Trani

in attesa di potersi imbarcare per la Terra Santa. Ritornato

in fretta in città e reso omaggio alle sacre reliquie,

impone di riporre le ossa in cattedrale. La situazione degenera

e scoppia una sanguinosa guerriglia tra le guardie del vescovo

e il popolo capeggiato dai suoi due maggiori esponenti, Alefanto

e Caloleo. Durante i combattimenti muoiono due persone: un

popolano e una guardia. Non si potevano bagnare le ossa del

Santo col sangue di rivoltosi. Così l'abate Elia, convinto

dal nobile barese Agralisto, si precipita in episcopio e dopo

alcuni momenti di tensione, riesce a convincere il vescovo

a sedare gli scontri. "Sia fatta la volontà del

popolo, si costruisca la nuova basilica". Sono queste

le parole pronunciate dal vescovo Ursone che esprime in tal

modo la volontà di costruire una chiesa come degna

sepoltura per il Santo diviene ufficiale.

E’ un episodio molto significativo ed emblematico della

storia della Bari medievale, nel quale emerge la figura dell’abate

Elia quale grande mediatore tra le opposte fazioni. Ed è

di queste ultime settimane la notizia dell’avvio del

processo di beatificazione di questo sant’uomo il quale,

alla morte di Ursone, divenne arcivescovo di Bari.

Bisogna dare atto al coraggio e alla caparbietà di

Vito Giuss Potenza e all’ormai affiatato gruppo di attori,

autori e tecnici di aver portato avanti una così importante

opera potendo contare su ben poche risorse finanziare. La

prima proiezione è prevista al teatro Piccinni di Bari.

Foto fornite da Cartantica

Vito Ricci

|