COLLABORAZIONI

In questo Settore vengono riportate notizie

e immagini fornite da altri redattori. Nello specifico,

i testi sono stati realizzati dalla Prof.ssa Stefania Colafranceschi,

che ha trasmesso anche le foto, mentre la grafica e la rielaborazione

delle immagini è stata curata da Cartantica.

Tutti gli articoli degli altri Settori sono state realizzati

da Patrizia di Cartantica che declina ogni responsabilità

su quanto fornito dai collaboratori.

"N.B.: L'Autore prescrive

che qualora vi fosse un'utilizzazione per lavori a stampa

o per lavori/studi diffusi via Internet, da parte di terzi

(sia di parte dei testi sia di qualche immagine) essa potrà

avvenire solo previa richiesta trasmessa a Cartantica e

citando esplicitamente per esteso il lavoro originale (Autore,

Titolo, Periodico) ."

******

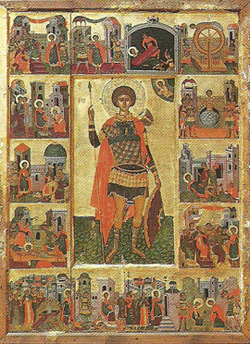

SAN GIORGIO MARTIRE

IMMAGINI E SIMBOLOGIE DEL SANTO CAVALIERE

San Giorgio Megalomartire,

icona ateniese,

XVII sec.

|

Ripercorrere le figurazioni di s. Giorgio, santo cavaliere che più d’ogni altro ha rappresentato l’idealità cavalleresca, ci permette di fare un viaggio nel tempo e nello spazio, avendo egli incarnato, da tempi remoti e in aree diverse tra loro, il ruolo di antagonista vittorioso sul Male, e difensore degli innocenti.

Assimilato alle divinità precristiane, per l’aspetto anti-demoniaco, si è affermato nell’universo figurativo cristiano, assumendo caratteri specifici e persistenti, di cui sono testimoni opere illustri, come pure artigianali, per mano di pittori, miniatori, incisori, scultori, stampatori.

.jpg)

La Rappresentatione di Santo Giorgio", 1585, Firenze

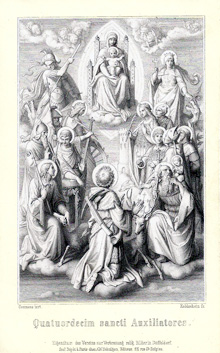

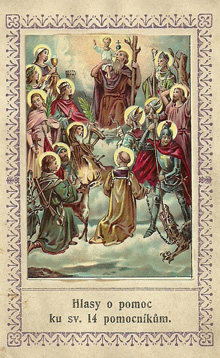

Rivestito della corazza e delle insegne cavalleresche, è nel novero dei 14 Santi Ausiliatori, i principali protettori per la sanità e i pericoli dell’esistenza, prossimi alla sfera del quotidiano, come attesta la tradizione popolare dal sec. XIV, come s. Cristoforo protettore dei viandanti, s. Biagio della gola.

|

I Quattordici Santi Ausiliatori, stampa,

Collezione privata, XIX sec.

|

I Quattordici Santi Ausiliatori, immaginetta

devozionale, Collezione privata, inizio ‘900

|

San Giorgio, XIV sec,

Museo Russo,

San Pietroburgo

|

L’Oriente, nei primi secoli della cristianità, aveva tramandato l’icona sintattica del santo, comprensiva di tutte le scene della Vita, e insieme l’icona tipologica per eccellenza, di “S. Giorgio e il drago”, rappresentazione figurativa che l’Occidente eredita e tramanda, per la speciale valenza emblematica.

A queste raffigurazioni va aggiunta anche quella che lo presenta quale cefaloforo (porta la propria testa).

La consistente presenza del culto in Italia, nel periodo altomedievale, è dovuta all’apporto dei Longobardi che ne sostennero la diffusione, come si evince dai reperti e dalla toponomastica in area padana, e inoltre alla circolazione delle fonti manoscritte, le Passiones dapprima greche, poi, dal periodo delle Crociate, latine, che narrano la vita del santo: ad esse si aggiungeranno poi omelie, laude, sermoni e panegirici.

Il testo della Passio fu tradotta in copto, armeno, etiopico, arabo.

La narrazione della leggenda tramanda i suoi natali in Cappadocia, da genitori che lo educano religiosamente, fino a condurlo alla carriera militare. Il martirio avviene sotto Daciano imperatore dei Persiani (che in alcune Vite è sostituito da Diocleziano, imperatore dei Romani), allorquando infuriavano le persecuzioni contro i cristiani.

Giorgio, ufficiale dell’esercito, viene denunciato all’autorità, e confessa la propria fede; rifiuta di sacrificare agli dei, e subisce interrogatori e torture, fino alla decapitazione.

Ma è il testo della Legenda Aurea a introdurre l’episodio della principessa salvata dal drago, riecheggiando il mito di Perseo e Andromeda; l’episodio ebbe larga diffusione, ispirando una considerevole produzione figurativa e letteraria.

L’affermazione del culto è testimoniata fin dall’antichità: a Roma, Belisario (ca. 527) affidò alla protezione del santo la porta di San Sebastiano: ai due santi è dedicata la chiesa del Velabro, dove venne trasferito il cranio di Giorgio.

A Ravenna vi era una chiesa a lui dedicata vicino al sepolcro di Teodorico, mentre a Ferrara (ca. 657) venne eletto patrono della città. A Cornate (Milano) il re Cuniberto (678-688) gli intitolò una chiesa, e a Napoli, il vescovo Severo fece edificare la basilica di S. Giorgio Maggiore.

In Francia Clodoveo (VI sec.), re dei Franchi, gli dedicò un monastero, e s. Germano di Parigi (m. 576) ne diffuse il culto in Gallia.

In Inghilterra, la leggenda di s. Giorgio era ben nota già a partire dall'epoca anglo-sassone, ma il culto vide una fase di maggior affermazione dopo la conquista normanna (sec. XI), che determinò l’intitolazione di numerosi edifici religiosi.

Le Crociate segnarono un momento di particolare fortuna per la sua notorietà, a motivo delle apparizioni che gli vennero attribuite, nel decisivo scontro coi saraceni per la conquista di Antiochia (1089). Dopo aver conquistato Giaffa e Lydda, i Crociati riedificarono la basilica cimiteriale che ne conservava le spoglie. A questo periodo risale la diffusione in Occidente dell'episodio della fanciulla liberata dal drago, che non è presente nelle fonti più antiche.

Riccardo I durante la III Crociata disse di aver visto il santo con lucente armatura guidare le truppe cristiane alla vittoria. Se ne decretò la festa d'obbligo, e Edoardo III creò nel 1348 l'Ordine di S. Giorgio, detto «della Giarrettiera»; l'arcivescovo di Canterbury prescrisse la festa memoriale, pari per solennità al Natale.

La chiesa anglicana ha mantenuto viva la commemorazione nel calendario nazionale; la rossa croce di S. Giorgio in campo bianco campeggia sulla bandiera inglese, mentre la moneta nazionale ne riproduce l’effige.

|

S. Giorgio, XVII sec., Museo Fattori, Livorno

|

Vitale da Bologna, S.Giorgio e il drago, 1350 ca, Pinacoteca Civica, Bologna

|

S. Giorgio martire, Codice liturgico del sec. XIV

|

Nell’area del Mediterraneo il suo patrocinio è stato invocato da molte città, innanzitutto le città marinare di Genova, Venezia e Barcellona, particolarmente legate da relazioni commerciali con l’Oriente.

Gli sono devoti numerosi Ordini religiosi e cavallereschi, oltre ai Benedettini; l'Ordine Teutonico, l’«Ordine della Giarrettiera», l'Ordine militare di Calatrava di Aragona, ed il «Sacro militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio», che si vuole far risalire a Costantino, da alcuni, e da altri ad Angelo Comneno nel 1190.

L'ultimo dei Comneni, Andrea Flavio, cedette i suoi diritti nel 1690 a Gianfrancesco Farnese duca di Parma, il quale a sua volta li cedette all'Infante di Spagna divenuto re di Napoli, che conferì all'Ordine il nome attuale: l'insegna è una croce gigliata, smaltata di porpora, con al centro il monogramma; negli angoli della croce le lettere I H S V (in hoc signo vinces).

|

.jpg)

Andrea Della Robbia, S.Giorgio e il drago, 1495-1500, Pieve di Brancoli (Lucca) |

San Giorgio è protettore, con San Sebastiano e San Maurizio, dei cavalieri e dei soldati, degli arcieri e degli alabardieri, degli armaioli, dei sellai; veniva invocato contro i serpenti velenosi, contro la peste, la lebbra e la sifilide e, nei paesi slavi, contro le streghe.

La celebrazione liturgica è fissata al 23 aprile, secondo la data riportata nelle passiones conosciute; altrettanto vale per il “Calendario marmoreo” di Napoli (sec. IX), e i Calendari liturgici delle Chiese occidentali. Tuttavia, le chiese dell'Italia settentrionale lo commemorano il giorno successivo, 24 aprile, come attestano Calendari, Messali e Breviari.

In passato la ricorrenza di s. Giorgio era festa di precetto, nelle diocesi di cui era patrono: poi questa è stata soppressa, mentre la Congregazione dei Riti ha ridotto di grado la festa per mancanza di notizie certe sul personaggio (AAS, LII [1960], pp. 690, 706).

Le reliquie hanno goduto nei secoli una grande venerazione. A Roma il cranio del martire era onorato di culto dal sec. VIII a S. Giorgio al Velabro; nel 1600 una parte venne donata a Ferrara. Un’insigne reliquia venne accolta a Venezia, in S. Giorgio Maggiore.

|

La vita e le gesta devono la loro diffusione soprattutto alla Legenda aurea di Jacopo da Varazze (1228-1298), la raccolta di Vitae più utilizzata nel medioevo, a cui attinsero predicatori, artisti e letterati, traendone ispirazione per raffigurazioni e componimenti, canti popolari e Sacre Rappresentazioni, una produzione vasta, dai tratti affini all’epica cavalleresca del ciclo bretone e carolingio.

La tradizione islamica gli attribuisce il titolo di "profeta", e ne tramanda le gesta secondo l’antica versione siriaca della leggenda, che ignora l'aspetto guerriero, mentre la devozione popolare ne conserva memoria.

E’ stata prevalentemente la leggendaria lotta col drago, ad aver ispirato l’arte occidentale: tra le più alte testimonianze a noi pervenute, è la scultura nella lunetta della porta del Duomo di Ferrara.

Va ricordato, ancora, che l'epopea cavalleresca fiorita alla corte estense intorno all' Orlando furioso di Ludovico Ariosto, riecheggia forse, nei due personaggi di Ruggero e Angelica, le figure di s. Giorgio e della principessa.

L’amplissima produzione figurativa si spiega non solo con la fortuna e diffusione della leggenda, ma anche con la molteplicità di valenze mitologiche, che nella sua figura si accentrano, evidenziando forme di contaminazioni con altri personaggi, sacri o storici, come, ad esempio, Santiago degli spagnoli (s. Giacomo il Maggiore), s. Maurizio, s. Martino e l'imperatore Costantino.

La sua immagine, oltre ad appartenere alla sfera del sacro, divenne simbolo negli stemmi gentilizi, blasoni, sigilli, bandiere e stendardi di città e nazioni che ne elessero il patrocinio, compare nelle insegne di Ordini cavallereschi e associazioni d'arma o di mestiere.

Come venne raffigurato il cavaliere santo? Giovane dall’aspetto slanciato e vigoroso, dai lunghi e folti capelli, è rivestito di una corazza, con spada, lancia e scudo.

Questi gli attributi, quando è rappresentato isolatamente.

Monta il suo cavallo, generalmente bianco dai finimenti rossi, nella scena della lotta col drago, in cui si vede la principessa che attende l’esito della lotta, da cui la sua vita dipende, e sullo sfondo, la torre affollata di spettatori, la corte del Re, che segue l’evento.

|

S. Giorgio e il drago, Lunetta della porta del Duomo, XV sec., Ferrara

|

Donatello, S. Giorgio, 1416,

Museo del Bargello, Firenze

|

,-Barcellona.jpg)

Lucas Cranach il vecchio, S.Giorgio (1514 ca),

Museu Nacional, Barcellona

|

.jpg)

Andrea Mantegna, S.Giorgio, (1468 ca),

Gallerie dell’Accademia, Venezia

|

Tintoretto, S.Giorgio e il drago, 1558,

National Gallery, Londra |

Il percorso figurativo qui proposto, prende avvio dalle figurazioni arcaiche e bizantine; singolare l’immagine

di San Giorgio-Horus, dalla testa di falco, che trafigge un coccodrillo, di arte cristiana copta (Egitto); di ambito

bizantino, l’icona sinottica della Vita, a cui fa seguito, predominante su ogni altra tipologia, l’icona di San

Giorgio a cavallo che lotta contro il drago.

S. Giorgio - Horus, V-VI sec.,

Museo del Louvre, Parigi |

Nella tradizione orientale era spesso raffigurato con s. Demetrio, volendo richiamare il fedele ad una visione ultraterrena:

“guardiani” dell’entrata in chiesa, preparano l’incontro del fedele con la dimensione spirituale, mediata da rappresentazioni apocalittiche; il combattimento dei santi militari, proiettato sul pilastro dell’entrata, è corrispettivo del combattimento decisivo, nell’anima.

Il guerriero, si noterà, negli affreschi moldavi, punta la lancia o la spada proprio verso l’incavo dell’arcata d’ingresso.

Entrambi in sella, Giorgio sul cavallo bianco, Demetrio su un destriero rosso, figurano spesso simmetrici alla coppia degli arcangeli Michele e Gabriele.

Queste due coppie compaiono quasi sempre accanto all’ingresso nelle chiese delle zone in cui sono stati frequenti gli scontri con gli Arabi o i Turchi.

|

---Louvre,-Parigi.jpg)

Raffaello Sanzio, S.Giorgio e il drago, 1506,

Museo del Louvre, Parigi

|

Paolo Uccello, S.Giorgio e il drago, part., 1460,

Museo Jacquemart Andrè, Parigi

|

In Occidente gli artisti hanno reso con varietà di linguaggi e di stile l’iconografia del santo, dando prova di richiamarsi alla tradizione con capacità inventiva, e attenzione agli aspetti simbologici sottesi.

La simbolica dei colori, che ne traduce i valori - il bianco, consacrato alla divinità, il rosso, evocativo dell’energia vitale del sangue, e il verde, simbolo di vita vegetativa, crescita e fertilità - ha accompagnato per secoli la tradizione figurativa: la tipologia iconografica più diffusa, “S. Giorgio e il drago”, esprime tutta la vitalità e la potenza drammatica dello scontro in atto, nella realtà esterna e interiore, coinvolgendo l’osservatore nell'epico combattimento, al di là di ogni aspetto di localizzazione e cronologia, e traducendo un messaggio senza tempo: la lotta del Bene contro il Male, a difesa di una vita segnata.

Pietro Ivaldi, S.Giorgio, sec. XIX, Parrocchiale di San Giorgio Scarampi (Asti) |

Ma oltre a ciò, le figurazioni del santo offrono vari piani di lettura, richiamandosi ad antichi significati pagani, quali i riti di fondazione (mediante la liberazione dalle forze del mare, telluriche, in particolare dall’acqua, insieme fertilizzante e distruttrice), ma anche ad un’interpretazione magico-alchemica (allegoria del processo di trasformazione rituale della materia prima che deve morire per rinascere); come pure ai riti d’inizio della primavera, in area padana (assimilati poi alle Rogazioni).

Nell’insieme, possiamo concludere che s. Giorgio incarna una molteplicità di simbolismi, connessi alle forze della natura, della rigenerazione primaverile, e della ciclicità stagionale.

Il percorso figurativo esemplifica questo insieme di aspetti, in ordine cronologico e per tipologie.

|

S. Giorgio, immaginetta devozionale,

Collezione privata, inizio ‘900

|

S.Giorgio, immaginetta devozionale, Croazia,

Collezione privata, inizio ‘900

|

L'articolo è stato pubblicato in San Giorgio martire, Miolagrafiche Milano, 2010, testo realizzato da Il mondo dei santini srl, in occasione del Convegno e mostra iconografica di San Giorgio, Faenza 27-28 Novembre 2010.

Si ringrazia il curatore, Graziano Toni, per aver consentito a pubblicarlo nel sito.

Della stessa Autrice:

* La Prof.ssa Stefania Colafranceschi è membro dell' A.I.C.I.S.

|