|

COLLABORAZIONI

In questo Settore vengono riportate notizie

e immagini fornite da altri redattori.

Nello specifico, i testi sono stati realizzati da Antonio

Nave, mentre le mmagini e la grafica della pagina

sono state fornite da Cartantica.

Tutti gli articoli degli altri Settori sono state realizzati

da Patrizia di Cartantica che declina ogni responsabilità

su quanto fornito dai collaboratori.

"N.B.: L'Autore prescrive

che qualora vi fosse un'utilizzazione per lavori a stampa

o per lavori/studi diffusi via Internet, da parte di terzi

(sia di parte dei testi sia di qualche immagine) essa potrà

avvenire solo previa richiesta trasmessa a Cartantica e citando

esplicitamente per esteso il lavoro originale (Autore, Titolo,

Periodico) ."

******

MARIO BARBERIS ILLUSTRATORE FRANCESCANO

Antonello Nave

(pubblicato in «Frate Francesco. Rivista di cultura

francescana», 73, 2, novembre 2007, pp. 537-553)

| |

Nato a Roma nel 1893 da una famiglia

di origini piemontesi, Mario Barberis scoprì

precocemente la sua vocazione artistica, cominciando

a disegnare con passione centinaia di schizzi, nei quali

fissò scorci della capitale e dei suoi dintorni.

Da quelle opere rimase assai colpito il paesaggista

Filiberto Petitti, tanto da farle conoscere ad Ugo Fleres,

che nel 1911 ne pubblicò alcune sulla rivista

«Roma» e segnalò il talento del diciottenne

autodidatta.

Tale circostanza determinò l’abbandono

degli studi liceali e la partenza alla volta di Torino,

dove fu presentato al pittore Giacomo Grosso, direttore

all’epoca dell’Accademia Albertina. Alla

prova di ammissione Barberis stupì tutti per

l’insospettata padronanza nel disegno architettonico

e ottenne, con apposito decreto ministeriale, l’ammissione

direttamente al corso di perfezionamento in pittura.

Il suo esordio espositivo avvenne nel 1912 alla Amatori

e Cultori di Roma. Fu costretto tuttavia ad interrompere

gli studi accademici per il servizio militare e poi

per la chiamata in guerra nel Genio. Durante gli anni

al fronte poté continuare a dedicarsi all’arte,

anche grazie ad incarichi da parte del suo comando,

documentando così episodi di guerra e fissando

le quotidiane esperienze di patimenti e di morte, in

una serie di disegni, acquarelli e incisioni, che presenterà

con successo nell’immediato dopoguerra. |

|

Si lasciò per qualche tempo suggestionare

dalle sperimentazioni del linguaggio cubo-futurista

in dipinti su tela e in alcune opere polimateriche curiosamente

siglate con una sorta di svastica: recentemente segnalate

nel mercato dell’arte, esse sono ancora in attesa

di adeguato vaglio critico.

Tornato a Roma a guerra finita, Mario Barberis fu costretto

dalle contingenze materiali a dedicarsi in prevalenza

all’attività di illustratore di libri,

riviste, manifesti cinematografici, oltre che alla produzione

di immagini devozionali, dove la sua arte spesso inclinerà

verso esiti decisamente oleografici, adeguati a quanto

espressamente richiestogli da editori e committenti.

|

Il tema religioso, tuttavia, trovava in

lui un’autentica e profonda risonanza interiore, frutto

dell’appassionata lettura del Vangelo e dei Fioretti

già durante le lunghe e inquiete veglie di guerra.

Da quella esperienza era uscito con una spiccata propensione,

spirituale ed esistenziale prima ancora che artistica, per

il tema della vicinanza affettuosa di Cristo al dolore e alla

sofferenza degli uomini, in sintonia con quanto egli stesso

aveva letto e sapeva del messaggio francescano.

Non a caso fu proprio un episodio tratto dai Fioretti ad ispirargli

il suo primo dipinto di soggetto religioso, che presentò

nella primavera del 1921 alla I Biennale d’Arte di Roma.

Traendo spunto dall’episodio dell’estasi di fuoco

sperimentata da Francesco e Chiara nella campagna di Assisi,

nella tela intitolata Il convito di luce Mario Barberis felicemente

traduceva in termini di luce e di colore l’esperienza

mistica dei due santi, raccolti in preghiera in un cascinale

(1).

Sulla scorta di una matura e personale assimilazione del linguaggio

divisionista e delle sue potenzialità espressive, Barberis

riusciva a dare piena spiritualizzazione e diafana bellezza

visiva all’episodio francescano, senza scorie estetizzanti

o retorici compiacimenti dannunziani.

L’opera non a caso ebbe l’apprezzamento di Duilio

Cambellotti e dello stesso Giacomo Balla, che proprio del

secondo divisionismo era stato a suo tempo l’esponente

più autorevole, sulla scena artistica della capitale.

Il fortunato esordio romano garantì all’artista

l’inizio di un’intensa stagione creativa nel campo

della cosiddetta arte sacra, a cominciare dalla chiamata nel

’22 a Gerusalemme per realizzare i cartoni dei mosaici

absidali nella Basilica dell’Orto degli Ulivi. Dall’inizio

di quel decennio, insomma, Mario Barberis diventò presto

uno dei più prolifici e più richiesti specialisti

del genere, sia in Italia che all’estero, portando a

compimento un’ingente quantità di affreschi,

pale d’altare, santini, incisioni e disegni per libri

e quant’altro potesse servire a singoli fedeli, parrocchie,

curie, ordini religiosi ed editori, che operavano nel fruttuoso

campo della devozione popolare.

| In linea col tema che ci siamo qui proposti di trattare,

è opportuno menzionare le sette tavole xilografiche

che Barberis incise nel corso del ‘25 per i "Ricordi

di San Francesco d’Assisi", pubblicati

nell’anno successivo a Firenze dal critico e poeta

Giulio Salvadori (1862-1928) in edizione numerata (2).

Dopo un avvio come studioso di letteratura popolare

e di poesia stilnovista, Salvadori aveva dato una buona

prova di sé come giornalista di impronta dannunziana.

Già insegnante di scuola superiore ad Ascoli

e ad Albano, aveva poi ottenuto l’incarico alla

Sapienza per la cattedra di stilistica. Al 1884 risaliva

la sua conversione dal positivismo agnostico alla fede

cristiana, con una particolare propensione sia per l’esperienza

ascetica che per una fattiva seppur discreta operosità

evangelica.

Nei suoi saggi e contributi di ricerca nel

campo della storia letteraria, che gli valsero nel ’23

la nomina a docente di letteratura italiana alla Cattolica

di Milano, Giulio Salvadori preferiva un approccio etico-psicologico,

che dava i suoi frutti migliori a confronto con figure

e opere più vicine alla sua personale sensibilità

umana e religiosa. Questo è appunto il caso del

libro dedicato a Francesco d’Assisi, verso il

quale egli sentiva particolare attrazione, come dimostra

il fatto che già da tempo aveva scelto di entrare

nel Terzo Ordine. |

|

L’incarico di illustrare con sobrietà

e insieme con sicurezza di linee il nuovo volume fu

dato, così, all’amico Mario Barberis, che

poi gli renderà un tributo di affetto in occasione

del primo anniversario dalla scomparsa (3). Di particolare

suggestione e limpidezza espressiva sono tre tavole,

in cui Barberis rappresenta lo sposalizio mistico di

Francesco con l’angelicata figura di Madonna Povertà,

il primo presepe di Greccio e la figura del santo nella

beatitudine del creato, circondato da tredici tondi

che illustrano metaforicamente o letteralmente i nuclei

tematici del Cantico. |

Fra le numerose pubblicazioni che

videro la luce nel corso del 1926, in occasione del

settimo centenario dalla morte di Francesco, va senza

dubbio segnalata un’altra opera di argomento

francescano, alla quale Barberis diede il suo apporto

come illustratore gradevole ed efficace.

Si tratta della Fiorita francescana

(4): una ricca e variegata antologia poetica curata

dal sacerdote romagnolo Tommaso Nediani (1871-1934),

che dopo aver vissuto con passione l’esperienza

politica sturziana, si era ritirato nella quiete studiosa

del convento francescano di Zara.

Già nel 1921 Nediani aveva pubblicato un’ampia

selezione di prose, assai varie per epoca e stile,

legate dal fatto di essere riferite a Francesco, alla

sua storia o alla sua spiritualità evangelica

(5).

In vista del settimo centenario, lo stesso Nediani

aveva alacremente atteso all’arduo compito di

raccogliere, selezionare e comporre, in una sapiente

articolazione tematica, un vasto ed eterogeneo materiale

letterario in versi, dal Cantico ai poemetti neo-virgiliani

di Giovanni Pascoli, dalle terzine dantesche alle

elegiache cadenze di Vittoria Aganoor e di Giulio

Salvadori, non trascurando peraltro di includere un

piccolo numero di proprie composizioni.

L’assunto dell’opera e la sua più

profonda motivazione erano dichiarati dall’autore

nella prefazione: “Santo Francesco? Sì:

io l’ho veduto e venerato così; nell’alone

della poesia, come nel grande quadro della storia,

nella psicologia medievale delle corti d’amore,

come nella mistica conventuale. Non è Francesco

d’un secolo o d’una casta isolata, è

di tutti i secoli e di tutti gli uomini” (6).

La struttura della silloge, che raccoglie più

di cento composizioni poetiche, viene articolata in

cinque sezioni, introdotte da altrettante incisioni

monocromatiche, quasi tutte recanti la firma di Barberis.

Pubblicata con raffinata semplicità dall’Istituto

Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo, l’antologia

francescana è arricchita da fregi decorativi

e da numerose illustrazioni, che fanno da corredo

alle singole composizioni, oltre a scandire le tappe

stesse del percorso di lettura.

La maggior parte del corredo iconografico è

opera del pittore e illustratore veronese Luigi Zago

(1894-1952), che nel corredare il testo di numerose

figure in sanguigna si attiene ad una assoluta limpidezza

e semplicità di segno e di soluzioni compositive.

Con intrecci decorativi e scenette figurate, volutamente

prive di chiaroscuro, Zago offre alle pagine una grazia

“ingenua” e una sottile eleganza déco,

ben diverse dall’impronta neo-impressionista

dei paesaggi ad olio che egli realizzò per

i tre volumi dei Santuari francescani curati da padre

Vittorino Facchinetti (7).

Quanto all’opera di Barberis, le illustrazioni

per l’antologia di Tommaso Nediani sono senza

dubbio il più significativo contributo che

l’artista romano offrì all’iconografia

francescana, a cominciare dalla copertina a fregi

e caratteri in oro, siglata con le iniziali inframezzate

dal peculiare simbolo solare della svastica: con geometrico

senso di bellezza, un volo di uccelli viene stilizzato

in forma di croce, dentro una cornice circolare in

cui è scritto: “Si divisero in quattro

parti secondo la croce che aveva fatto loro Santo

Francesco”.

Barberis si firma per esteso nella tavola a sanguigna

che apre la prima parte dell’antologia, dove

Nediani aveva raccolto le poesie espressamente dedicate

alla vita e alle opere del santo: in essa viene tratteggiata,

con nitida eleganza e delicatezza di tratto, la figura

serena di Francesco, nel mezzo di un prato erboso

e sullo sfondo di un cielo pieno di uccelli svolazzanti

(8).

La seconda parte del florilegio, intitolata “Aureole

d’oro francescane”, viene illustrata da

Barberis con lo scorcio ravvicinato di un tetto, da

cui numerosissimi uccelli stanno per librarsi in volo,

sulla scia del fitto stormo che già solca il

cielo, come metafora dei tanti frati inviati per le

vie del mondo (9).

Mentre Luigi Zago firma la cornice a motivi geometrici

per il frontespizio della terza parte dell’opera,

che raccoglie i versi danteschi, quelli neo-latini

di Sofia Alessio e un poemetto francescano di Agostino

Fattori (10), a Mario Barberis si devono le tavole

per le due restanti sezioni dell’antologia.

La parte dedicata ai “Conventi e paesaggi francescani”

viene introdotta dalla veduta d’angolo della

basilica e del convento di Assisi, cui stavolta egli

appone la sua inconfondibile sigla (11); mentre quella

dedicata a “La poesia e la leggenda

francescana” viene impreziosita da

un’incisioni color seppia, in cui Barberis tratteggia

un aspro sperone rupestre, su cui è adagiato

un piccolo convento, circondato e in parte avvolto

dalla radura (12).

In questa ultima sezione dell’antologia, Tommaso

Nediani inserì anche una composizione poetica

di cui era autrice Lina Barberis, moglie dell’artista

(13). E che vi fosse un diretto e personale legame

di Mario Barberis con Nediani e la sua cerchia di

letterati di ispirazione francescana, viene confermato

dal fatto che tra gli autori presenti nella raccolta

troviamo la scrittrice Edvige Pesce Gorini (14), di

cui proprio Barberis illustrerà due volumi

di racconti per ragazzi (15).

Allo stesso Barberis appartengono le undici tavole

a colori prive di firma, che illustrano il

Cantico delle Creature e scandiscono con

irregolare cadenza l’intero percorso di lettura

del libro. Si comincia con l’invocazione all’Altissimo

da parte di un angelo a mani giunte, reso con morbida

eleganza di panneggi, cui fa seguito la sineddoche

di due mani in primo piano, realisticamente espressive

ne loro tendersi verso un grande sole stilizzato (16).

Nella xilografia dedicata alla luna e alle stelle,

pur nella densità cromatica dell’ampia

campitura di azzurro, l’artista giunge ai limiti

della rarefazione suprematista; analoga e suggestiva

essenzialità presenta la tavola in verde dedicata

all’acqua, rappresentata mentre scroscia giù

da un folto sperone roccioso (17). Assai efficace

visivamente anche la tavola in cui divampa il rosso

vivido di “frate focu”;

più didascalica appare l’incisione a

sanguigna dedicata alla “madre terra”

e all’“herba”,

con la zolla al cui interno è visibile il seme,

che ha dato vita ad un esile stelo, accanto ad altri

sparsi qua e là sul fertile terreno; di un

verde cupo, invece, la tavola col cipresso piegato

da “frate vento”, sullo

sfondo di maestose nubi (18).

Sicuramente dovuta a Barberis l’ideazione della

tavola dedicata al perdono, condensata in un braccio

che si leva tra le spine per reggere tra le dita un

piccolo fiore, mentre, ad illustrare gli ultimi passi

del Cantico, torna per tre volte la più convenzionale

figura dell’angelo: con le mani chiuse a pugno

sugli occhi; con le braccia levate al cielo nella

consolante certezza che “la morte seconda nol

farà male”; e nell’atto di sostenere,

con ieratica compostezza, un libro aperto coi versi

conclusivi del componimento francescano (19).

|

Un’ulteriore impresa artistica nel segno del francescanesimo

sarà compiuta da Mario Barberis due anni più

tardi. Nel corso del 1928, infatti, egli fu chiamato in Basilicata,

ad Avigliano, per affrescare l’interno della chiesa

di San Filippo Neri, eretta da Filippo Andrea Doria Pamphili

per dare degno completamento al suo vasto insediamento produttivo,

nella conca bonificata di un antico bacino lacustre. Accanto

agli impianti per l’allevamento e la produzione casearia,

era già sorta una scuola agraria e un convitto per

orfani di guerra, che all’epoca era gestito dall’Opera

Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, fondata da Giovanni

Semeria. Probabilmente furono i seguaci del padre barnabita

a indicare in Mario Barberis l’artista più idoneo

per affrescare le pareti della nuova cappella a navata unica.

E su quelle pareti Barberis celebrò il valore etico

e spirituale dell’agricoltura in una serie di figurazioni

allegoriche, corredate da alcuni versi del Cantico francescano

(20).

Nel frattempo l’artista aveva cominciato ad illustrare

libri legati alla politica e alla propaganda del regime fascista.

Dopo aver realizzato, infatti, la copertina e il corredo di

immagini per un discorso di Mussolini (21), Barberis aveva

ottenuto significativi incarichi da parte del Ministero delle

Colonie, di cui soltanto recentemente è stato avviato

il recupero in sede critica e storiografica (22).

Gli anni Trenta videro l’artista romano variamente impegnato

in numerosi e molteplici lavori. Al ’32 risale un’incisione

per la biografia del padre cappuccino Innocenzo da Caltagirone

(1589-1655), redatta da Samuele Cultrera (23), mentre nel

corso dell’anno successivo Barberis accompagnò

con i suoi disegni i poetici itinerari romani tracciati, al

suo esordio, da uno scrittore e critico poliedrico quale Giorgio

Vigolo (24).

Mario Barberis lavorava, intanto, ad una più complessa

e personalissima opera di soggetto religioso, frutto di un’approfondita

meditazione sulla vivificante presenza di Cristo nell’esistenza

umana di ogni tempo. Nacquero così, i quarantacinque

disegni su tavola del Gesù fra noi,

raccolti in cinque “novene”, dove originalmente

si intrecciano icone simboliste e accenti realisti di lontana

ascendenza masaccesca, accompagnate da commenti, riflessioni

e note esplicative dello stesso Barberis (25).

Per opere come queste, così si esprimerà l’amico

e pittore Aristide Capanna: “Nei quadri suoi conserva

la sua libera, talvolta ardita inventiva, […] il suo

anelito di purificazione della materia e di trasfigurazione

della stessa in spirito (26).

Sorvolando su molte imprese pittoriche compiute per ordini

e parrocchie, sia in Italia che all’estero, nel solco

di un descrittivismo spesso alquanto stucchevole e oleografico,

possiamo qui limitarci a segnalare alcune opere grafiche di

soggetto francescano o relative a personaggi e santi appartenenti

agli ordini francescani, a cominciare dalle incisioni per

un opuscolo in cui padre Francesco da Verona ricostruiva la

vita di Raniero da S. Sepolcro (27).

Barberis fu anche illustratore per «Le Missioni

Francescane» (28), la rivista mensile pubblicata

a Roma dai frati minori e diretta da padre Cipriano Silvestri

(1871-1955), che aveva operato per un ventennio in Cina (29).

Fornì poi un disegno in bianco e nero per il volumetto

agiografico che lo stesso Silvestri dedicò al beato

francescano Giovanni da Montecorvino (1247-1328), primo apostolo

della Cina. Rispetto alla copertina e alle altre illustrazioni,

eseguite da una mano meno raffinata, quella di Barberis risulta

stilisticamente diversa e piuttosto “eccentrica”

dal punto di vista narrativo: essa illustra, infatti, con

accenti di sobrio realismo, la morte del beato Giovanni da

Parma (1208-1289), il vecchio francescano che morì

a Camerino, mentre avrebbe desiderato seguire il confratello

nel viaggio apostolico in Estremo Oriente (30).

Negli anni del secondo conflitto mondiale Mario Barberis curò

anche l’illustrazione di un opuscolo in cui il frate

minore conventuale Amedeo Sanvidotto raccontò, con

intenti esplicitamente edificanti, la vita del francescano

Giovanni da Chioggia, che visse la sua intensa esperienza

di fede e di carità tra le mura del convento di S.

Maria Gloriosa dei Frari a Venezia (31).

Stampato nel 1942 a Padova dal Messaggero di S. Antonio, nelle

intenzioni del suo autore il libretto doveva servire a far

conoscere la figura del beato Carissimo, di cui assai scarne

sono invero le notizie, ad un maggior numero di fedeli, con

l’auspicio della sua canonizzazione, dopo sei secoli

di devozione popolare. Non essendoci fatti particolari da

illustrare o una specifica iconografia cui attenersi, Mario

Barberis, stavolta, ebbe modo di articolare il proprio racconto

visivo con notevole libertà rispetto al testo scritto.

Poté così evocare, con finezza di tratto e piacevoli

inquadrature scenografiche, alcuni episodi di vita due-trecentesca

per dare forma agli episodi della vocazione e della vestizione

del saio da parte del giovane chioggiotto (32).

Scorrono così le fresche immagini di un’avventura

di fede nel solco della predicazione e della spiritualità

francescana. Il fatto stesso che la figura del beato Carissimo

fosse così esile dal punto di vista storico e addirittura

evanescente da quello iconografico, permise a Barberis di

scandire la sua storia ispirandosi direttamente a quella di

Francesco, riprendendo esplicitamente alcuni episodi e finanche

le fattezze attribuitegli dalla tradizione figurativa.

Fra le strade di Venezia, sullo sfondo di un ponte e di una

fondamenta animata, Barberis tratteggia, pertanto, la serafica

figura del frate che viene avvicinato con affetto e venerazione

da due bambini, né manca il topos agiografico del mantello

che il francescano dona ad un vecchio mendicante (33). Pregnante

di evangelico conforto è poi la scena in cui Barberis

immagina il beato Carissimo che, come novello Cristo o novello

Francesco, conforta un giovane prodigo e lo invita a fare

fiduciosamente ritorno nella casa del padre (34). Nella scena

in cui si vuole evidenziare la dolcezza esortatrice delle

sue prediche, Barberis ricorre ad una soluzione iconografica

a lui particolarmente cara, delineando con chiarezza didascalica

la figura del santo in mezzo ad una piccola e attenta cerchia

di ascoltatori e di fedeli (35). Altrettanto consueta per

lui la scena del commiato dalla vita terrena, con il frate

sul catafalco e un angelo che lo attrae a sé, mentre

dalla finestra si scorgono le gotiche finestre del convento

(36).

Una tavola viene dedicata all’episodio del disseppellimento

del beato, col prodigioso rinvenimento del corpo inconsunto,

inginocchiato e con la destra in atto benedicente (37). Dopo

la scena della traslazione del suo corpo nella basilica (38),

l’ultima tavola illustra la sua solenne deposizione,

il giorno di Pentecoste del 1347, nel sontuoso monumento funebre

del senatore Scipione Bon (39).

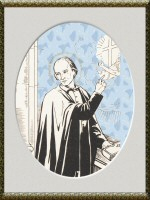

Nel corso del 1942 Mario Barberis eseguì anche la copertina

a due colori per un volume in cui erano raccolti i più

importanti sermoni tenuti dal cappuccino Roberto da Nove (1869-1939)

nella sua quarantennale attività di predicatore (40):

con realismo alquanto convenzionale Barberis ritrae così,

nel seppia a contrasto con una campitura di azzurro robbiano,

la severa effige del frate vicentino nell’atto di parlare

dal pulpito, col braccio levato in una posa che ricorda il

celebre Arringatore del Museo Archeologico di Firenze.

Al ’42 risale anche la copertina del volume intitolato

Seguiamo S. Francesco: una raccolta di conferenze

e di tracce di riflessione per i terziari, curata dal frate

minore Bernardino Barban, per conto del Commissariato Generale

del Terz’Ordine Francescano (41). Il libro si fregia

di una sobria e gradevole copertina, messa a punto da Barberis

per dare immediata concretezza d’immagine a quanto indicato

nel titolo, con Francesco elegantemente ritratto mentre volge

un dolce e obliquo sguardo in basso, dove molte mani tendono

a lui.

|

Gherardo Buonamici |

Per i tipi dell’Unione Francescana, infine, in

quello stesso anno furono pubblicati a Firenze due opuscoli

agiografici di taglio esplicitamente edificante, per

i quali Barberis fornì la sua opera di illustratore.

Si tratta delle incisioni per una biografia del beato

Gherardo Bonamici da S. Miniato, redatta dal cappuccino

Giacinto da Pistoia (42), e di due disegni per il fortunato

opuscolo dedicato dal poligrafo cappuccino Samuele Cultrera

alla figura di Pietro Ballone (1857-1932), un contadino

autodidatta che l’autore aveva casualmente conosciuto

nella campagna agrigentina e che aveva ammirato per

la schiettezza della fede e dell’estro poetico

(43).

Oltre al ritratto idealizzato e alquanto compassato

del protagonista, Mario Barberis eseguì, con

quel facile realismo che troppo spesso gli veniva richiesto,

una tavola in bianco e nero per illustrare l’incontro,

avvenuto un pomeriggio domenicale dell’aprile

del 1916, tra padre Cultrera, che quell’anno predicava

la Quaresima a Casteltermini, e Pietro Ballone, che

gli si presentò recitando i suoi versi dialettali. |

Dalla stessa tipografia dell’Unione Francescana, nel

corso del 1943 uscì un volumetto dedicato alla figura

di don Luigi Guanella, redatto dal padre cappuccino Luigi

da Gatteo e arricchito da una tavola fuori testo, in bianco

e nero, firmata da Barberis. Nell’ormai consueto gusto

di realismo edulcorato, l’artista romano rappresentava

stavolta Don Guanella nella dolce corona dei suoi beneficati:

i devoti sono tutti rigorosamente a mani giunte e con espressioni

serie e mansuete, mentre don Guanella spicca fra tutti per

dimensioni e postura, con la sua inconfondibile sagoma e uno

sguardo obliquamente rivolto al lettore (44).

Nell’immediato dopoguerra, Mario Barberis continuò

a lavorare intensamente per gli ordini francescani, grazie

soprattutto alla stima e all’amicizia che lo legava

a padre Cipriano Silvestri. Oltre a firmare il corredo illustrativo

per un numero speciale della rivista «Le Missioni Francescane»,

apparso nel ’46 in occasione della beatificazione dei

cosiddetti “Martiri della Cina”,

Barberis fu incaricato di realizzare tavole e disegni in bianco

e nero per alcuni libretti divulgativi curati dallo stesso

Cipriani.

Sulla scorta della sua lunga esperienza missionaria, l’instancabile

frate decise di raccogliere in cinque agili volumi, intitolati

Un vecchio missionario racconta, un’ottantina

di suoi scritti di carattere storico-culturale, aneddotico

e autobiografico, redatti in tempi diversi ma in forma sempre

scorrevole, allo scopo di suscitare interesse e semmai di

far scoprire a qualche giovane lettore la vocazione missionaria.

Pubblicati con successo fra il 1949 e il 1951, essi si fregiano

di una stessa copertina, che dal primo al quinto volume varia

soltanto per la dominante cromatica del fondo e dei caratteri

(45). Aderendo con la consueta e sollecita fedeltà

al contenuto narrativo e alla finalità precipua del

testo, Barberis tratteggiò con nitido segno la figura

di un vecchio e vigoroso francescano, nell’atto di parlare

ad un piccolo gruppo di fedeli tipologicamente esemplari:

il novizio, il giovane sacerdote, una madre col bimbo in braccio,

un giovane borghese e, infine, un vecchio che cerca di ascoltare,

malgrado la sordità incombente.

Barberis realizzò anche la copertina in nero e azzurro

per il volume che padre Cipriani dedicò alla figura

di Tong Weng Siò, che era diventato cristiano col nome

di Giangabriele ed era entrato nella Congregazione di S. Vincenzo

(46).

In questo caso l’artista attinse alla sua giovanile

e mai sopita fascinazione per figure e scorci esotici e indugiò,

con sapiente senso del colore e della linea, sui numerosi

ideogrammi e sulle ombreggiature stilizzate della scena, per

rappresentare il momento crucialei del processo, che portò

alla condanna a morte del missionario.

All’inizio degli anni Cinquanta Barberis risulta impegnato

a realizzare, oltre alla più consueta produzione di

immagini per opuscoli, santini, calendari e altro materiale

a carattere devozionale (47), oltre venti incisioni per un

volume, in cui padre Vittorio da Ceva riassumeva le gesta

compiute dai cappuccini in quattro secoli di attività

missionaria. L’intento era evidentemente apologetico

e propagandistico: la menzione di figure, vicende e martiri

doveva educare i giovani e suscitare nuove vocazioni missionarie,

tali da far rivivere “i tempi gloriosi del Settecento”

(48).

Nella copertina Barberis tratteggia a carboncino l’eloquente

immagine di Francesco che, affiancato da un confratello inginocchiato,

sul limitare di un promontorio leva fiducioso le braccia al

cielo, mentre i velieri con la croce solcano il mare, verso

un orizzonte rischiarato da un grande sole.

Iconograficamente inconsueta l’effige della Vergine

Divina Pastora, patrona della missioni cappuccine, per la

cui ideazione Barberis attinge a moduli e stilemi di chiara

impronta raffaellesca (49).

Il corredo di illustrazioni a carattere propriamente storico-celebrativo

si apre con la scena della tortura patita a Costantinopoli

dal futuro santo Giuseppe da Leonessa (1556-1612): il frate

cappuccino, parzialmente inchiodato alla croce accanto ad

un falò, impugna il crocifisso e sembra librarsi verso

il cielo, mentre un arabo ride alla vista del supplizio e

un minareto si profila minaccioso sullo sfondo (50).

Più consueta, per iconografia e inquadratura, la scena

in cui Il Papa Clemente VIII manda i Cappuccini in Boemia

(1599), mentre in quella dedicata all’uccisione di padre

Bartolomeo da S. Miguel, nel 1737 in Venezuela, torna l’impostazione

eurocentrica e la sottesa mentalità colonialista, con

cui viene presentato il contrasto tra la ferocia di un arciere

indio e l’umana grandezza del missionario europeo, che

nel volto serafico richiama la tradizionale iconografia francescana

(51).

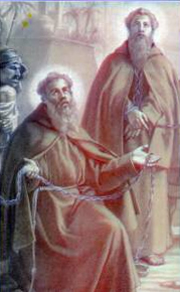

Agatangelo da Vendome e Cassiano da Nantes

|

Nella tavola dedicata ai francesi Agatangelo

da Vendome e Cassiano da Nantes, uccisi in Etiopia nel

1638, l’artista mostra la monumentale figura dei

due beati nell’atto di offrire ai carnefici “fuori

campo” i loro stessi cordigli, come strumento

di supplizio mortale, mentre alle spalle, sullo sfondo

di un’oasi e di un edificio di impronta inequivocabilmente

islamica, avanza un soldato indigeno dal ghigno crudele

(52).

E due feroci drusi, armati di scimitarra, vengono fissati

con aspro realismo da Barberis nella scena dedicata

al martirio di padre Andrea da Loreto e dei suoi confratelli,

uccisi nel maggio del 1845 in Libano (53).

L’umanità dei “selvaggi” diventa

oggetto di attenzione soltanto nel ritratto del cappuccino

Michele da Carbonara (1836-1910), affiancato da due

ragazzi africani, secondo lo stereotipo iconografico

del missionario che si pone come protettore paterno

degli indigeni cristianizzati (54).

Ancor più apertamente didascalica, del resto,

risulta la tavola in cui Barberis illustra l’opera

di evangelizzazione e di alfabetizzazione svolta dai

cappuccini in Congo (55).

|

Sono ben diciassette, poi, i ritratti che corredano

il volume (56). Alcuni sono alquanto convenzionali e

compassati, avendo Barberis la necessità di corrispondere

a quanto richiestogli e di garantire una fedele trasposizione

grafica di volti e posture, precedentemente fissate

dall’obiettivo fotografico o consolidate dalla

tradizione agiografica. I casi più evidenti -

e opposti - sono relativi alla stucchevole espressività

da immaginetta devozionale riservata a S. Fedele da

Sigmaringa (57), difensore del cattolicesimo tridentino

nella Svizzera del primo Seicento, e a quella del cardinale

Massaia (1809-1889), per il cui ritratto Barberis si

attenne scrupolosamente ad una delle più note

fotografie dell’anziano missionario (58).

Discreto realismo espressivo presenta il ritratto di

monsignor Anastasio Hartmann (1803-1866), infaticabile

apostolo in India (59); di vigore e naturalismo neo-quattrocentesco

ci appare il busto a tre quarti di S. Lorenzo da Brindisi

(1559-1619), che con la sua missione a Praga nel 1599

diede avvio ad una lunga vicenda di scontro con i Riformati

in terra boema (60). Più convenzionale, ma limpidamente

tratteggiato, appare il “piano americano”

riservato al teologo ed erudito Valeriano Magni (1586-1661)

, mentre nell’effigie del cappuccino Giuseppe

da Carabantes (1628-1694) (61) la consueta cifra realista

di Barberis lascia il posto all’ingenuità

pre-moderna di una bocca da cui sgorgano stelle e fasci

di luce astrale, secondo quanto dicevano dell’amato

missionario le comunità indie del Venezuela (62).

Un carattere iconograficamente “eccentrico”

presenta, invece, la tavola che illustra un Soccorso

al passo del San Gottardo da parte di due frati chini

su un viandante smarrito, mentre il loro cane se ne

sta bonariamente accucciato in primo piano (63): costruita

con una doppia piramide di figure umane e gruppi rocciosi,

con questa scena, pregna di ethos espressivo, Barberis

traduceva in immagine una particolare “missione”

svolta dai cappuccini, nel corso del Settecento, in

un importante ospizio alpino.

Restano da menzionare i quattro finalini xilografici,

privi di firma ma sicuramente ascrivibili allo stesso

Barberis: nel primo, alquanto “sporco” nella

resa, si delinea la figura di un nativo d’America,

intento a scrutare il paesaggio a bordo della sua piroga

(64); il secondo e il terzo ci offrono, con tratto veloce

e sicuro, la sagoma di una capanna africana sormontata

da una croce e quella di una chiesetta missionaria accanto

ad un palmizio (65); nell’ultimo, con cui l’artista

si congeda dal lettore, l’elegante scorcio di

un’oasi con dromedari conferma le doti di Barberis

come fascinoso seppur attardato evocatore di orientalismi

e di suggestioni coloniali (66). |

Nel ’52 la perdita della moglie gettò l’artista

in una profonda crisi spirituale ed esistenziale, che ebbe

contraccolpi diretti e fatali sul suo stato di salute. Conservò

intatto l’interesse per la creazione artistica, ma certo

non furono frequenti le occasioni per riprendere una ricerca

espressiva autenticamente personale, nel campo della pittura

di soggetto religioso. Nel corso del 1954 portò a compimento

dodici tavole di sentita devozione mariana per La

Donna vestita di sole (67)e realizzò a carboncino

su cartone una serie dedicata alle stazioni della Passione

spirituale di N. S. Gesù Cristo, frutto di una meditazione

sul tema della sofferenza.

Non mancarono, tuttavia, i preponderanti e consueti incarichi

per libri e opuscoli di carattere convenzionalmente devozionale.

Fra le sue ultime imprese, possiamo ricordare il corredo per

un racconto della vita di padre Gioacchino La Lomia, per lungo

tempo missionario cappuccino in America del Sud, redatto dal

cappuccino Antonio Da Stigliano allo scopo di consolidare

la fama di santità del confratello, a cinquant’anni

dalla sua scomparsa.

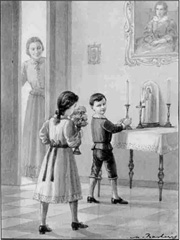

Con fedeltà al testo, Barberis approntò ventiquattro

illustrazioni in bianco e nero, tutte firmate, che accompagnano

la lettura edificante come le tavole di un cantastorie o una

serie di ex-voto popolari (68). La narrazione per immagini

comincia con le leziose scenette di un’infanzia generosa

e devota, in cui Gaetanino erige altarini in casa o distribuisce

ai poveri una pentola di brodo tolta ad un vicino distratto

(69); segue le vicende di un appassionato apostolato in Brasile,

dove spicca la masaccesca suggestione della tavola con Padre

Gioacchino che battezza i selvaggi o si scorge il recupero

di topos della pittura ottocentesca di soggetto paleocristiano,

nella scena del missionario alle prese con un giaguaro (70)

Nelle tavole dedicate alla vita e ai miracoli compiuti dal

frate dopo il suo ritorno nella terra natale, Barberis indulge

a una facile e fumettistica narrazione di pesche prodigiose,

paralitici guariti in strada, moribondi salvati nel lindore

di corsie ospedaliere, col realismo didascalico della pubblicistica

cattolica in quegli anni di dura contrapposizione ideologica

(71). Né l’artista si tirò indietro quando

si trattò di rappresentare l’episodio in cui

il vecchio frate, secondo la voce popolare, si sarebbe librato

in volo verso il convento, a braccetto di due contadini che

lo accompagnavano, o nel caso della sua presunta apparizione

ad una giovane donna, nel momento in cui si svolgevano le

sue stesse esequie (72).

Nella copertina a colori, invece, Barberis ci offre la compassata

immagine di padre Gioacchino, colto nella rigida e alquanto

goffa postura con cui egli stesso si era generosamente offerto

all’obiettivo di un fotografo, perché questi

e la sua famiglia potessero risollevarsi dalla miseria (73).

Gaetanino erige altarini in casa

(Immagine tratta dal testo "Nobiltà eroica"

di Padre Antonio da Stigliano, dedicata a Padre Gioacchino

La Lomia, pubblicato sul sito

http://www.canicatti-centrodoc.it

- Centro di Documentazione della Città

di Canicattì

|

Combattendo contro la malattia e il dolore, Mario Barberis

ebbe ancora occasione di confrontarsi saltuariamente con il

prediletto tema francescano nel compendio storico sui tre

ordini, scritto dal cappuccino Daniele Dallai, o nel profilo

dedicato dal frate conventuale Samuele Cultrera al santo di

Assisi (74).

Alla sua morte, avvenuta a Roma il 24 gennaio del 1960, gli

fu tempestivamente tributato l’omaggio di una mostra

ricca di opere inedite, selezionate dalla figlia nel vasto

e multiforme patrimonio rimasto in famiglia. Tra le recensioni

favorevoli che riguardarono la sua opera, basti qui citare,

nella «Strenna dei Romanisti»,

l’elogio dell’amico e collega Aristide Capanna:

“Ha combattuto per un’arte sacra comprensibile,

decorosa, composta, dignitosa, nonché personale, anche

se non geniale” (75).

Più esplicito rammarico fu espresso dall’autorevole

rivista «Arte Cristiana», diretta

da Valerio Vigorelli, che al profilo biografico e critico

tracciato dal domenicano Antonino Silli premetteva queste

considerazioni:

Di Mario Barberis è troppo nota la vastissima produzione

illustrativa con cui il pittore, pur ricco di buone capacità,

si è offuscata la fama artistica per cedere ad una

trita e superficiale religiosità, quale, abbiamo ragione

per pensarlo, gli fu imposta da autori ed editori poco illuminati.

Ci pareva doveroso in qualche modo riabilitare la sua figura

facendo conoscere la sua produzione più seria e più

personale. […] Vogliamo però dire con schiettezza

che miglior ventura sarebbe stata per l’arte sacra s’egli

avesse potuto mantenersi più fedele a se stesso quale

si mostra nella prima delle sue opere che presentiamo, innegabilmente

la migliore (76).

L’opera alla quale si faceva riferimento era proprio

Il convito di luce, la suggestiva visione

francescana con cui Barberis aveva iniziato la sua avventura

nell’ambito dell’arte sacra, a confronto soprattutto

con il santo di Assisi e con le richieste degli ordini che

a lui si richiamano.

******

NOTE

1- L’opera, appartenente all’epoca alla collezione

Palanga, è riprodotta in A. SILLI, Un artista cristiano.

Mario Barberis, in «Arte Cristiana», XLVIII, 11,

novembre 1960, p. 260.

2 - G. SALVADORI, Ricordi di S. Francesco d’Assisi,

Firenze, Barbera, 1926.

3 - M. BARBERIS, Giulio Salvadori terziario francescano. Conferenza,

Roma, Tip. La Precisa, 1929.

4 - T. NEDIANI, La fiorita francescana. Saggio d’una

antologia della poesia francescana, Bergamo, Istituto Italiano

di Arti Grafiche, 1926.

5 - ID., La fiorita francescana. Antologia della prosa e Poesia

francescana antica e moderna, Milano, Vita e Pensiero, 1921.

6 - ID., cit. in nota 4, p. 7.

7 - V. FACCHINETTI, I Santuari francescani. I. La Verna nel

Casentino, Milano, Circolo di Coltura Francescana, 1925; Id.,

I Santuari francescani. II. Assisi nell’Umbria, Milano,

Circolo di Coltura Francescana, 1926; Id., I Santuari francescani.

III. Nella valle reatina, Milano, Circolo di Coltura Francescana,

1927.

8 - T. NEDIANI, cit. in nota 4, p. 19.

9 - Ivi, p. 121.

10 - Ivi, p. 183.

11Ivi, p. 219.

12 - Ivi, p. 289.

13 - L. BARBERIS, In nome di santo Francesco, ivi, pp. 348-349.

14 - E. PESCE GORINI, S. Francesco, ivi, pp. 355-356.

15 - ID., Il tesoro nella Rocca, Milano, Opera Nazionale Mezzogiorno

d’Italia, 1938; Id., La valle delle meraviglie. Racconti

per ragazzi, Milano, Opera Nazionale Mezzogiorno d’Italia,

1940.

16 - T. NEDIANI, cit. in nota 4, pp. 17, 61.

17 - Ivi, pp. 76, 119.

18 - Ivi, pp. 144, 165, 133.

19 - Ivi, pp. 185, 261, 303.

20 - Negli anni successivi, a seguito della chiusura del convitto

e della scuola di agraria, la chiesa fu dismessa e utilizzata

come magazzino, per essere poi riaperta al culto nel 1954.

Un maldestro restauro degli affreschi recò danni irreparabili,

mentre sono ancora in buono stato le tele con S. Giovanni

Battista e S. Pietro, realizzate dallo stesso Barberis.

21 - B. MUSSOLINI, Ai combattenti d’Italia, a cura di

M. Ponzio di S. Sebastiano, Roma 1923.

22 - A. NAVE, Visioni d’oltremare. Due illustratori

per la “Rivista delle Colonie”, in «Charta.

Antiquariato, collezionismo, mercato», XIV, 75, marzo-aprile

2005, pp. 74-77.

23S. CULTRERA, Cenni di vita del servo di Dio P. Innocenzo

da Caltagirone Generale dei Minori Cappuccini, Torino, Berruti,

1932.

24 - G. VIGOLO, La città dell’anima, Roma, Studio

Editoriale Romano, 1933.

25 - Gesù fra noi. Figurazioni religiose di Mario Barberis,

con cenni illustrativi dell’autore, Viterbo, Casa Editrice

Cultura Religiosa Popolare, 1932. Purtroppo l’esemplare

da noi consultato presso la Biblioteca Nazionale Centrale

è parzialmente deteriorato e privo della copertina

con il Misereor super turbam.

26 - A. CAPANNA, Mario Barberis, in «Strenna dei Romanisti»,

XXI, 1961, pp. 177-179.

27 - P. FRANCESCO DA VICENZA, Fra Raniero da S. Sepolcro laico

cappuccino (1511-1589), Torino, Berruti, 1938.

28 - Cfr. www.cartantica.it/pages/Barberis.asp#.

29 - D. NERI, Una grande figura di missionario. P. Cipriano

Silvestri OFM. Appunti biografici, Pistoia 1959.

30 - C. SILVESTRI, Il primo apostolo della Cina, Roma, Scuola

Tipografica Don Luigi Guanella, 1941. Le altre illustrazioni

nel testo sono di un imprecisato artista che si firma con

le iniziali A.B.

31 - A. SANVIDOTTO, Cenni sulla vita del B. Carissimo da Chioggia

francescano, Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1942.

32 - Ivi, p. 13.

33 - Ivi, p. 34.

34 - Ivi, p. 45.

35 - Ivi, p. 31.

36 - Ivi, p. 49.

37 - Ivi, p. 52.

38 - Ivi, p. 57.

39 - Ivi, p. 61.

40 - ROBERTO DA NOVE, Panegirici e discorsi, Venezia, Provincia

Veneta dei FF. MM. Cappuccini, 1942. L’opera viene introdotta

da una biografia a cura di padre Clemente da S. Maria.

41 - B. BARBAN, Seguiamo S. Francesco. I. Schemi e conferenze

per terziari, Roma, Commissariato Generale del Terz’Ordine

Francescano dei Frati Minori, 1942. Mario Barberis disegnò

anche la copertina per il secondo volume dell’opera

di padre Bernardino Barban, che purtroppo non abbiamo trovato

nel catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

(ID., Sotto le insegne del Poverello. II. Schemi e conferenze

per terziari, Roma, Commissariato Generale del Terz’Ordine

Francescano dei Frati Minori, 1945).

42 . GIACINTO DA PISTOIA, Il B. Gherardo Bonamici da San Miniato,

Firenze, Unione Francescana, 1942.

43 - S. CULTRERA, Un contadino santo. Pietro Ballone, Firenze,

Unione Francescana, 1942.

44 - LUIGI DA GATTEO, Il Servo della Carità don Luigi

Guanella, Firenze, Unione Francescana, 1943, tav. f.t., tra

pp. 32-33.

45 - C. SILVESTRI, Un vecchio missionario racconta…

Cina, vol. 1, Roma, Scuola Tip. Don Luigi Guanella, [1949];

vol. 2, Roma, Scuola Tip. Don Luigi Guanella, [1949]; vol.

3, Roma, Tip. Esquilino, [1950]; vol. 4, Roma, Tip. La Precisa,

[1950]; vol. 5, Roma, Tip. La Precisa, [1951]. La distribuzione

e la vendita dei volumetti era curata dal Centro nazionale

di Propaganda Missionaria Francescana, ubicato al n. 124 di

via Merulana a Roma.

46 - ID., Un vecchio missionario scrive…Tong Weng Siò.

Racconto storico della Chiesa Cinese alla metà del

secolo scorso, Roma, Tip. La Precisa, [1952]. Le venti illustrazioni

nel testo, non firmate, per ragioni stilistiche non ci sembra

possano essere attribuite a Mario Barberis.

47 - Ampia documentazione iconografica è reperibile

in www.cartantica.it/pages/Barberis.asp#, compreso il frontespizio

di un calendarietto Pro Missioni Apostoliche Francescane per

l’anno 1952.

48 - VITTORIO DA CEVA, Messaggieri del Vangelo… Sguardo

storico alle Missioni estere dei FF.MM. Cappuccini, Roma,

Segretariato delle Missioni, [1952], p. 11

49 - Ivi, p. 12.

50 - Ivi, p. 17.

51 - Ivi, pp. 21, 45.

52 - Ivi, p. 49.

53 - Ivi, p. 71.

54 - Ivi, p. 97.

55 - Ivi, p. 53.

56 - Noteremo per inciso che l’unica tavola che, oltre

a recare la consueta firma per esteso, indica anche luogo

e anno di realizzazione è il ritratto del cardinale

Ignazio Persico (1823-1895), eseguito da Mario Barberis nel

1952 a Roma (ivi, p. 83).

57 - Ivi, p. 33.

58 - Ivi, p. 79.

59 - Ivi, p. 75.

60 - Ivi, p. 25.

61 - Ivi, p. 29. Analoga inquadratura viene scelta anche per

il ritratto di padre Martino da Cochem (ivi, p. 37).

62 - Ivi, p. 41.

63 - Ivi, p. 61.

64 - Ivi, pp. 63, 89.

65 - Ivi, pp. 86, 110.

66 - Ivi, p. 128.

67 - M. BARBERIS, La Donna vestita di sole, Perugia, Edizioni

Frate Indovino, 1954.

68 - ANTONIO DA STIGLIANO, Nobiltà eroica. Note biografiche

di p Gioacchino La Lomia da Canicattì, Missionario

Apostolico cappuccino, Canicattì, Convento dei Padri

Cappuccini, 1955. L’opera verrà ristampata nel

1978 e nel 2004.

69 - Ivi, pp. 19,23.

70 - Ivi, pp. 61,69.

71 - Ivi, pp. 86, 92, 104

72 - Ivi, p. 141.

La scena è illustrata a p. 125. Nella ristampa del

2004 la copertina di Mario Barberis è stata espunta.

73 - D. DALLARI, Breve storia del francescanesimo. Sviluppo

dei Tre Ordini, Torino, Berruti, 1957; S. 74 - CULTRERA, San

Francesco d’Assisi Patrono d’Italia, Roma, Il

Massaia, s.d.

75 - A. CAPANNA , Mario Barberis, in «Strenna dei Romanisti»,

XXI, 1961, pp. 177-179.

76 - A. SILLI, Un artista cristiano. Mario Barberis, in «Arte

Cristiana», XLVIII, 11, novembre 1960, pp. 259-262

Foto fornite da Cartantica

Dello stesso Autore:

Per ulteriori informazioni vedere:

Per ulteriori immagini vedere anche:

|